[直前特集RTJ2024 vol.4]初心者もどんどん扱いやすく/ロボットメーカー

1%のひらめきを

ロボットメーカー最大手の一角を担う安川電機(C-32)は、RTJ2024でも最大規模の出展者の一つ。言うまでもなく、見逃せない展示の筆頭だ。

同社は出展する全ての展示会の共通テーマとして「i3-Mechatronics(アイキューブ・メカトロニクス)によるスマートなものづくりの実現」を掲げる。

アイキューブ・メカトロニクスは、自動化とデータマネジメントの融合でスマートなものづくりの実現を目指す、ソリューションのコンセプトだ。

3つの異なる品種の製品を組み分けるメイン展示が最大の見どころとなる。最大4台の協働ロボットが作業に合わせて、台数やツールを変えながら複数の製品を組み立てる。自律走行型搬送ロボット(AMR)が完成した製品を搬送し、可搬質量1tのスカラロボット「MOTOMAN(モートマン)-ME1000」がストッカーに移す。

ロボット事業部事業企画部の池内正明さんは「1つの工程からでもコントローラーやシミュレーターを含めたアイキューブ・メカトロニクスのソリューションを導入できることを伝えたい」と力を込める。

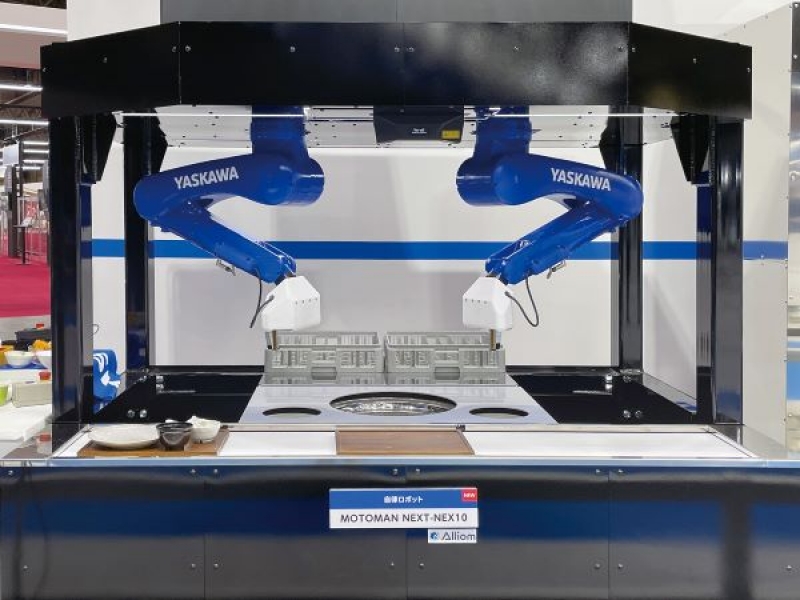

また、昨年11月に発表した自律ロボット「MOTOMAN NEXT(モートマンネクスト)」を使った2つのアプリケーションも見逃せない。

1つは、トレー上に不規則に置かれた食器や残り物を画像で認識し、ロボットの動作パスを自動生成することで、廃棄と食器の整列をする。

もう1つのアプリケーションは野菜の箱詰め。形状や大きさが不ぞろいでつかみにくい野菜にも対応する。

この2つは人工知能(AI)も駆使して、ロボットが自ら状況に応じて判断し、作業を実行している。

その他、溶接や塗装、パレタイズ、ピッキングなどのアプリケーションが展示される。ブース全体ではモートマンネクストや協働ロボットなど同社がラインアップする主力ロボットが10台以上並ぶ。

池内さんは「モートマン-ME1000やモートマンネクストは中部地方では今回初めて披露するので、是非ご覧いただきたい」と話す。前回展のRTJ2022でも多くの来場者の関心を集めた同社ブースは、今回も必見だ。

池内さんはRTJ2024のキャッチフレーズ「#1パーセントのひらめき」を引き合いに出し、「展示をヒントに、お客さまの現場で『使える!』というひらめきにつなげたい。同時に、われわれメーカーにも、『これだ!』という製品やアプリケーション開発の決め手になるひらめきを得られたら」と期待を寄せる。

シンプルだから扱いやすい

ロボットシステムを構成する機構がシンプルだからこそ、初心者も扱いやすいロボットもある。

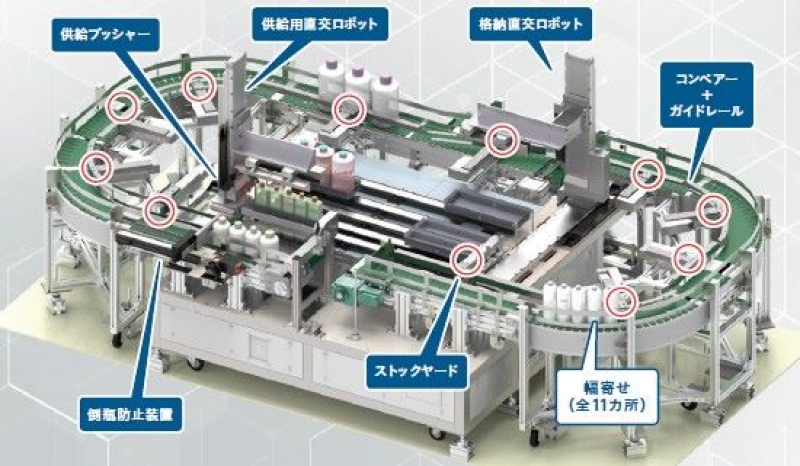

電動アクチュエーターや直交ロボットの大手、アイエイアイ(静岡市清水区、石田徹社長、D-02)は、さまざまなアプリケーションをデモ機で紹介し、直交ロボットならではの扱いやすさを訴求する。

また、二酸化炭素の削減や生産性の向上なども提案する。

電動アクチュエーター「エレシリンダー」は、一般的な電磁弁と同様にONとOFFの信号だけで動作するため、初心者でも簡単に扱えるのが特徴だ。それらを組み合わせて、幅広い作業を自動化する。

また、コンベヤーとガイドレールを組み合わせたデモ機で搬送の自動調整技術をアピールする。さらに、エネルギー効率を比較するデモ機や3Dのシミュレーション技術などを紹介する。