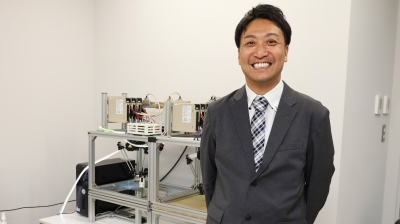

[気鋭のロボット研究者vol.34]人の動作をロボットで再現する【後編】/神戸大学 元井直樹 准教授

神戸大学の元井直樹准教授は人間の動作をデータとして収集するだけでなく、そのデータを使ってロボットに動作を再現させる研究にも取り組む。それに加えて、収集した動作データなどを人工知能(AI)に機械学習させて、新たな動作を創出する研究にも挑戦する。これが実現すれば、人が動作を教えることなくロボットが自律的に動けるようになる。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

神戸大学の元井直樹准教授は人間の動作をデータとして収集するだけでなく、そのデータを使ってロボットに動作を再現させる研究にも取り組む。それに加えて、収集した動作データなどを人工知能(AI)に機械学習させて、新たな動作を創出する研究にも挑戦する。これが実現すれば、人が動作を教えることなくロボットが自律的に動けるようになる。

フランスに本社を置く電気機器メーカーのシュナイダーエレクトリックの日本法人(東京都港区、白幡晶彦社長)は 10月10日、衛生用品の計数機器などを開発するオリオン機械工業(相模原市緑区、中村允雄社長)と共同で、リニア搬送機などの実機体感イベントを開催した。

ロボットシステムの構築を担うシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)を紹介する連載企画「SIerを訪ねて」。今回はセイコーフューチャークリエーション(千葉県松戸市、市村誠社長)を取材した。同社はセイコーグループの一社として時計製造に携わりながら、精密機器の製造工程を自動化するファクトリーオートメーション(工場自動化=FA)事業を推進してきた。近年は標準品の開発を進めるなど、さらに自動化の領域を広めようとしている。

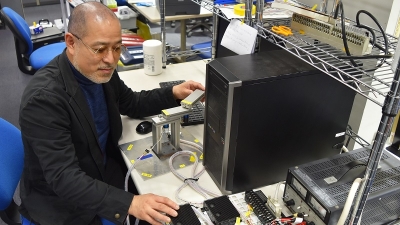

オースズ(横浜市港北区)はトルクヒンジなどの機構部品を製造する。従来は機構部品の組み立て工程の大部分が手作業だったが、2018年に自動化ラインを完成させた。組み立てからグリスの塗布、カシメ、部品の可動部のトルク測定までの一連の作業を自動化した。その自動化ラインはオースズの内製というのが驚きだ。鈴木瑞貴社長は「人手不足に備えて作業の自動化に取り組んだ。限られたリソースで生産性を高めたい」と語る。

中京大学の木野仁教授は、パラレルリンクロボットのアームを軽量で柔軟なワイヤに置き換えた「パラレルワイヤ駆動ロボット」の研究を学生時代から続けている。この研究が「源流」となり、現在の受動歩行ロボットや筋骨格型ロボット、レスキューロボット、免震システムなどに研究テーマが広がった。後編では、これらの応用研究について紹介する。

中京大学の木野仁教授の研究テーマは受動歩行ロボットや筋骨格型ロボット、レスキューロボット、免震システムなど多岐にわたる。前編では、全般的な研究の「源流」となるパラレルワイヤ駆動ロボットについて紹介する。パラレルリンクロボットで使われるアームをワイヤに置き換えることで大幅な軽量化を実現でき、さらなる高出力化や高速化が図れるのが特徴だ。

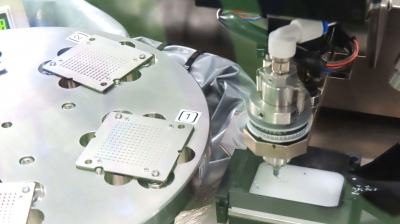

丸栄(広島市中区、立木陽子社長)は、広島名物のかきの養殖に欠かせない道具を製造する。その道具とは、直径2mmの小さな穴を開けたほたての貝殻。穴に針金を通して海中に沈めておくと、生まれたばかりのかきが貝殻の上で育つ。同社は年間2億枚もの貝殻を加工し、国内の多くの養殖業者に供給している。その生産能力を支えるのが、総勢8ライン24台のパラレルリンクロボットだ。「ロボット化以前は設備の老朽化により生産性が低下していた。何とか生産量を確保しなければならないとの執念でロボット化した」と立木大専務は語る。

ドイツに本社を置く樹脂部品メーカー、イグスの日本法人(東京都墨田区、吉田剛社長)は1月24日、本社内にショールーム「ローコスト・オートメーション・センター(LCAセンター)」を開設したと発表した。樹脂部品を多用した同社のロボットや、ロボット部品を展示する。

スイスに本社を置く大手ロボットメーカーのABBは7月20日、パラレルリンクロボット「IRB 390 FlexPacker(フレックスパッカー)」がグローバルレッド・ドット・デザイン賞を受賞したと発表した。

全国のシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)を紹介する本連載。今回取材したJRC(大阪市西区、浜口稔社長)は、システムインテグレーション(SI)事業のブランド「ALFIS(アルフィス)」を2018年に立ち上げ、SI事業に力を入れる。自社工場で培った自動化のノウハウから、「使いやすく、導入しやすい、高品質なロボットシステム」をテーマに自動化ソリューションを開発・提供する。誰でも使いやすいユーザーインターフェースと、費用を抑えた導入しやすいパッケージシステムで自動化の裾野を広げる。