[エディターズノートvol.9]ロボット切削を知っているか?

注目しているロボットの新たなアプリケーション(応用方法)の一つが、切削加工だ。11月に開催された展示会「日本国際工作機械見本市(JIMTOF)」でもロボットによる切削加工は大きな注目を浴びた。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

NEW ARTICLE

注目しているロボットの新たなアプリケーション(応用方法)の一つが、切削加工だ。11月に開催された展示会「日本国際工作機械見本市(JIMTOF)」でもロボットによる切削加工は大きな注目を浴びた。

アスカは11月14日と15日の2日間、協働ロボットや自律走行型搬送ロボット(AMR)を使った自動化システムのプライベートショー(PS)「UNI-ROBO TECH EXPO(ユニロボ・テックエキスポ)2024」を愛知県刈谷市の本社で開催した。自動車部品メーカーとしてのノウハウを生かした協働ロボットのパッケージシステムに来場者の注目が集まった。今年新たに策定した協働ロボット事業の新ブランドもアピールした。

国際ロボット連盟(IFR、伊藤孝幸会長)は11月20日、2023年のロボット密度の国別ランキングを発表した。ロボット密度とは、製造業の就業者数に対するロボットの稼働台数を表す指標のこと。

ナ・デックスは11月13日~11月15日の3日間、愛知県北名古屋市のショールーム「ナ・デックス技術センター」でプライベートショー(PS)「NADEX Private Show(ナ・デックス・プライベート・ショー)2024」を開催した。最新の溶接技術だけでなく、混載の積み付け作業や外観検査の自動化などの多彩なソリューションも来場者の注目を集めた。

ロボットのシステムインテグレーション(SI)に関する基礎知識を紹介する本連載企画。「ロボット導入ステップ」の2回目となる今回は、ロボット導入前の「地ならし」のタイミングや、具体的なステップについて紹介する。

中村留精密工業 (石川県白山市、中村匠吾社長)は11月5日、加工対象物(ワーク)のローディング/アンローディングを担う協働ロボットシステム「RoboSync(ロボシンク)」を発売した。工作機械や洗浄装置、計測装置など、メーカーを問わずにさまざまな機械に接続して使える。

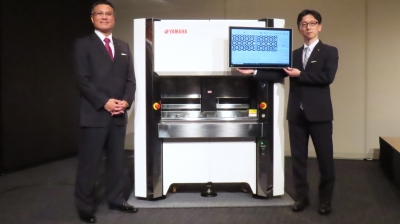

ヤマハ発動機は11月14日、細胞ピッキング&イメージシステム「CELL HANDLER(セルハンドラー)2」を開発したと発表した。来年3月に発売する。新薬開発などの医療研究に使う装置で、狙った細胞のみを吸引して培養プレートに移したり、細胞を撮影してデータ化することができる。2017年に発売した「セルハンドラー」と比べてより高倍率の対物レンズを備え、人工知能による細胞選別機能やオートフォーカス機能も搭載する。

「2024 ぎふ ものづくり × DX フェス」が10月2日、岐阜県各務原市の会議ホールなどで開催された。同フェスは地元の中小製造業の自動化やデジタルトランスフォーメーション(DX、デジタル技術による変革)推進を支援する目的で2022年から始まったイベント。今回も多数の地元の中小製造業などが登壇し、自動化やDXの事例を発表した。

「外観検査を人工知能(AI)だけに任せても100%正しい結果を出せるわけではない」と、良品AI外観検査システム「TDSE Eye(アイ)」を設計、開発するTDSEの柴田敦新規プロダクト開発グループ長は明かす。精度を高めるためのAI学習には時間がかかるため、あえて目視検査も取り入れることを提案する。そこで目を付けたのが、リモートロボティクス(東京都港区、田中宏和社長)が提供する遠隔ロボット操作サービス「Remolink(リモリンク)」だ。AIが判断に困るもののみを目視で検査するため、精度を担保しながら検査作業の大半を自動化できるようになる。

日本規格協会は10月21日、日本産業規格(JIS)の「ロボティクス-用語(JIS B 0134)」を改正した。今回の改正では、ロボット技術の発展に伴う新しい用語の追加や修正、サービスや医療分野への対応強化を図った。同時に、産業用ロボットの形態や性能に関する用語のうち、使われなくなったものを除外した。