10ー12月の産ロボ受注は過去最高額。年間も前年比増加/日本ロボット工業会

日本ロボット工業会(会長・小笠原浩安川電機社長)は1月28日、2020年10-12月期の会員企業による産業用ロボットの受注額や出荷額を発表した。受注額は前年同期比35.4%増の2223億円を記録した。2四半期連続の増加で、四半期としては過去最高の受注額となった。国内需要の勢いがない一方、中国を中心にしたアジアでは溶接やクリーンルーム向けを中心に堅調に推移した。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

NEW ARTICLE

日本ロボット工業会(会長・小笠原浩安川電機社長)は1月28日、2020年10-12月期の会員企業による産業用ロボットの受注額や出荷額を発表した。受注額は前年同期比35.4%増の2223億円を記録した。2四半期連続の増加で、四半期としては過去最高の受注額となった。国内需要の勢いがない一方、中国を中心にしたアジアでは溶接やクリーンルーム向けを中心に堅調に推移した。

安川電機は2月1日~2月28日の1カ月間、オンラインイベント「i3-Mechatronics World(アイキューブ・メカトロニクス・ワールド)」を開催する。「スマートファクトリーを実現するデータ活用」をテーマに、モノのインターネット(IoT)やロボットが一体化した自動組み立て・加工システムなど、デジタルデータ活用の具体事例を紹介する。

オムロンは1月27日、2021年3月期第3四半期(10~12月)の決算説明会をウェブにて開催した。発表によると、第3四半期の売上高は1683億円で前年同期比0.1%増、売上総利益は同1.6%増の776億円、営業利益は同23.3%増の177億円だった。エネルギー関連の社会システム事業を除く、制御機器事業(IAB)、電子部品事業(EMC)、ヘルスケア事業(HCB)の事業で前年同期を上回る実績だという。

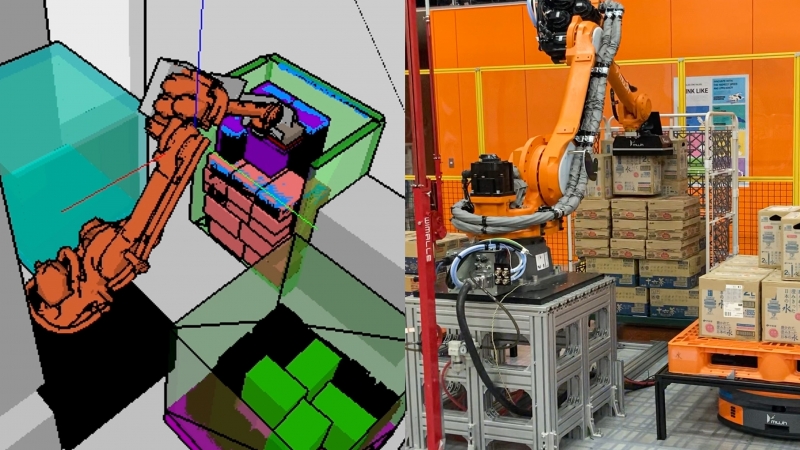

MUJIN(ムジン、東京都江東区、滝野一征最高経営責任者)は1月27日、ロボットを知能化するコントローラー「MUJINコントローラ」の開発で、「第9回技術経営・イノベーション大賞」の文部科学大臣賞を受賞したと発表した。同大賞は科学技術と経済の会が主催し、世の中を変革する優れたイノベーション事例を表彰するもの。今回は100件以上の応募の中から12件が選定された。

総合商社のフジテックス(東京都新宿区、一森雄介社長)は1月20日、三菱倉庫が埼玉県三郷市に新設する物流センターのシステム構築を支援し、搬送ロボットなど省人化設備を提供すると発表した。

大岡教授は人とロボットの触覚について研究する。前編では光の反射を応用したロボット用の3軸触覚センサーを紹介したが、今回は人の触覚に焦点を当てる。最近は人工知能(AI)の一種であるディープラーニング(深層学習)を活用し、爪の色の状態と、指先にかかった3軸方向の力の大きさの関係性を探る研究に取り組む。

工作機械や産業用機器などの専門商社の山善は1月25日、大阪市西区の大阪本社1階に協働ロボット専用のショールームを開設した。省人化・自動化ニーズの高まりに応えるべく、複数メーカーの協働ロボットのデモンストレーションを行い、具体的な活用方法を提案していく。

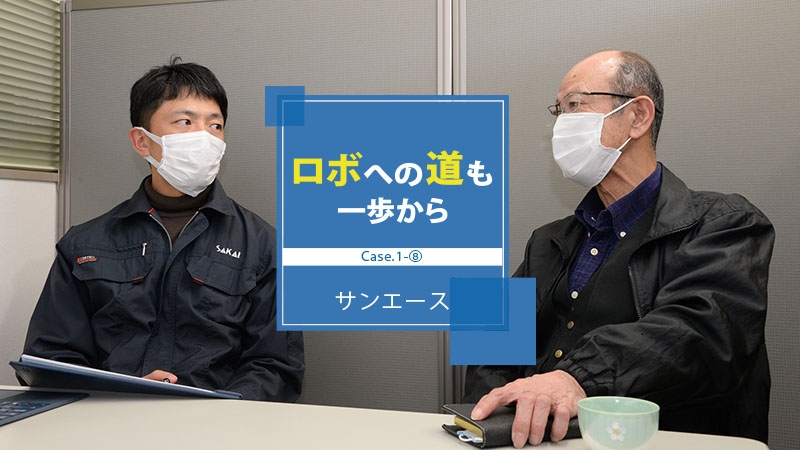

「ロボへの道も一歩から」では、産業用ロボットを初めて導入しようとする会社を記者が訪問、その課程で起きた出来事や苦労などを紹介する。何度も足を運び、ロボットの導入までを追いかける。まだ進行中の計画を取材するため、何が起こるのか誰にも分からない。第8話は、ロボットをついに受け取ったサンエースの前に、新たな壁が立ちはだかった話。

ロボット開発シンクタンクのiRooBO Network Forum(アイローボ・ネットワーク・フォーラム、会長・坂本俊雄ブリッジ・ソリューション社長、以下アイローボ)は1月14日、ウェブ会議システム「zoom(ズーム)」を使って「ホントに使いこなせてる?人協働ロボットの特徴を活かすポイントとは」と題したセミナーを開催。ドイツのKUKA(クカ)の「LBR iiwa(イーバ)」と三菱電機の「MELFA ASSISTA(メルファアシスタ)」の2台の協働ロボットを例に、特徴を解説した。

人が担ってきたあらゆる作業のうち、今のロボット技術で自動化できるものはまだわずかだ。ロボットの導入台数も少ない。川崎重工業の研削向け遠隔操縦ロボットシステム「Successor-G(サクセサーG)」は、作業者の技能や感覚を要する領域にもロボットの適用を進めることで、新市場の開拓や総合ロボットメーカーへの脱皮を狙う戦略的な製品だ。次世代通信(5G)を活用した実証実験にも取り組んでおり、遠隔操縦システムがさらに進歩すれば、働き方改革や人手不足解消に貢献する可能性も秘めている。