協働ロボを使ったシステムで検温を自動化/川崎重工業

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、ロボットを使用する場面がますます増えている。川崎重工業は、6月2日に営業を再開した神戸市中央区の企業ミュージアム「カワサキワールド」に、自社の協働型の双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)2」を使った自動検温システムを設置した。来場者への検温を自動化し、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

NEW ARTICLE

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、ロボットを使用する場面がますます増えている。川崎重工業は、6月2日に営業を再開した神戸市中央区の企業ミュージアム「カワサキワールド」に、自社の協働型の双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)2」を使った自動検温システムを設置した。来場者への検温を自動化し、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ。

ドイツの樹脂製品メーカーのイグスは、今年末までバーチャル展示会を開催している。本社に設営した展示会場内の新製品情報を、専用のウェブサイトから世界中の顧客に発信する。新型コロナウイルス感染症の影響で営業活動が制限される中、製品PRの場の一つとして利用する考えだ。

中西金属工業(大阪市北区、中西竜雄社長)は今年4月に、低床の無人搬送車(AGV)「ROBO Rook(ロボルーク)」の自動運転タイプを発売した。同社はベアリング部品のリテーナー(転動体保持器)を製造する他、自社製品としてコンベヤー、フォークリフト、AGVといった搬送機器を開発、製造する。

デンマークに本社を置く協働ロボットメーカー、ユニバーサルロボット(UR)の日本支社(東京都港区、山根剛代表)は4月から、ウェブ上のセミナー(ウェビナー)を積極的に開催している。協働ロボットの定義や特徴などを説く初心者向けから、導入を考えている顧客向け、すでに導入しているユーザー向けの活用法など、テーマ別に実施する。担当者は「先行きの不透明感が増す中で、協働ロボットへの関心が以前より高まっている」と手応えを話す。

セーラー万年筆が製造、販売する「sigma(シグマ)5」は、取り出しロボットのハイエンドモデルだ。顧客から評価の高かった「RZ-Σ(シグマ)」、「RZ-ΣⅡ」「RZ-Σ Ⅲ」の流れをくむ製品で、信頼性の高い基本構造を受け継ぎながら、制御機能などを強化してきた。設定動作の変更を容易にする機能なども搭載し、「『技術のセーラー』が自信を持って提案する製品」とロボット機器事業部東京営業所の永瀬倫哉主任は自信を見せる。

編集部が注目したロボット、自動化関連の製品を紹介する「注目製品PickUp!」。今回は、セーラー万年筆の取り出しロボット「sigma(シグマ)5」を取り上げる。ハイエンドモデルの取り出しロボットで、高い拡張性や高度な制振機能を備える。「低価格で勝負するメーカーではないので、性能や機能には絶対の自信がある」とロボット機器事業部東京営業所の永瀬倫哉主任は話す。

安川電機は5月28日、半導体基板のウエハーを搬送するクリーンルーム向けロボット「SEMISTAR-GEKKO(セミスターゲッコー) MD124D」(=写真左)を発売した。減速機を搭載せず、自社製のACサーボモーター「Σ-7(シグマセブン)シリーズ」でロボットアームを直接駆動させるダイレクトドライブ駆動を採用。位置決め精度を従来機種比で2倍にし、振動も同6分の1に抑えた。300 mmの半導体ウエハーの搬送に使える。併せて、小型で軽いクリーンロボット用の標準コントローラー「SR200」(=写真右)も開発した。自社開発のマシンコントローラーを採用し、従来機種比で体積は42%、質量は35%減を実現。半導体業界で広く使われる国際規格(SEMI規格)などに適合する。

機械要素部品メーカーの加茂精工(愛知県豊田市、今瀬玄太社長)は5月29日、薄型精密減速機「PSLシリーズ」を発売した。主要素材にアルミニウムを採用。鉄製の従来品よりも約3割軽量化した。同社担当者は「このサイズの精密減速機では最軽量」と話す。協働ロボットや無人搬送車(AGV)、パワー・アシスト・スーツでは安全への配慮などから、出力の大きなモーターの使用は難しい。そこで可搬質量を向上させるために、軽量な減速機が求められていた。従来製品「PSRシリーズ」と同等の動作精度を保ち、許容トルクの低下を約2割にとどめながら、製品重量を約3割減らした。例えば、直径75mmの従来品「PSR70型」は質量0.6kgだったが、今回発売した同じ直径の「PSL70型」は質量0.42kg。

飲食店やホテルなどに協働ロボットシステムを提供するベンチャー企業のQBIT Robotics(キュービット・ロボティクス、東京都千代田区、中野浩也社長)は2020年5月25日、「コロナ対策ソリューション」を提供すると発表した。新型コロナウイルス感染症を予防するための自動化技術やサービスを幅広く取りそろえ、医療機関などに提案する。

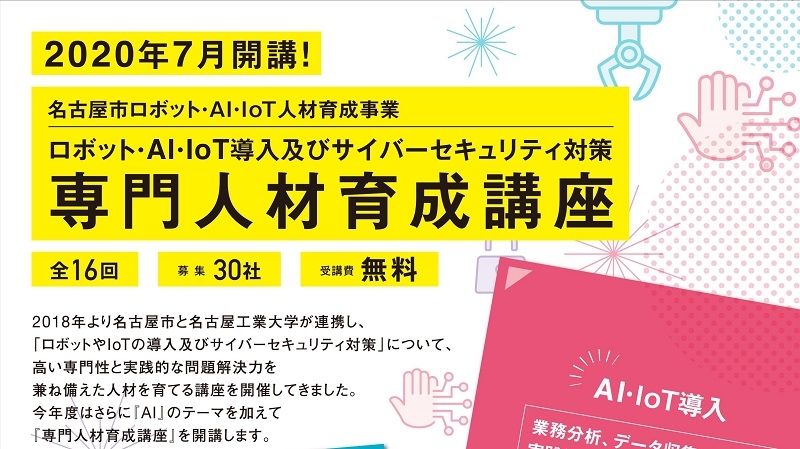

名古屋市と名古屋工業大学の産学官金連携機構(機構長・江龍修同大学副学長、※編集部注:金は金融機関のこと)は2020年7月から「ロボット・AI・IoT導入及びサイバーセキュリティ対策 専門人材育成講座」を開講する。5月28日から受講申し込みの受け付けを開始した。今回は①人工知能(AI)・モノのインターネット(IoT)導入②ロボット導入③サイバーセキュリティー対策――の3つの領域で講座を開く。IoTやサイバーセキュリティーの専門知識を持つ大学教授や、ロボットシステムの構築を担う地元のシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)の社員などが講師を務める。名古屋市と同機構は講座を通じ、それぞれの領域で高い専門性と実践的な問題解決力を兼ね備えた人材を育成する考え。