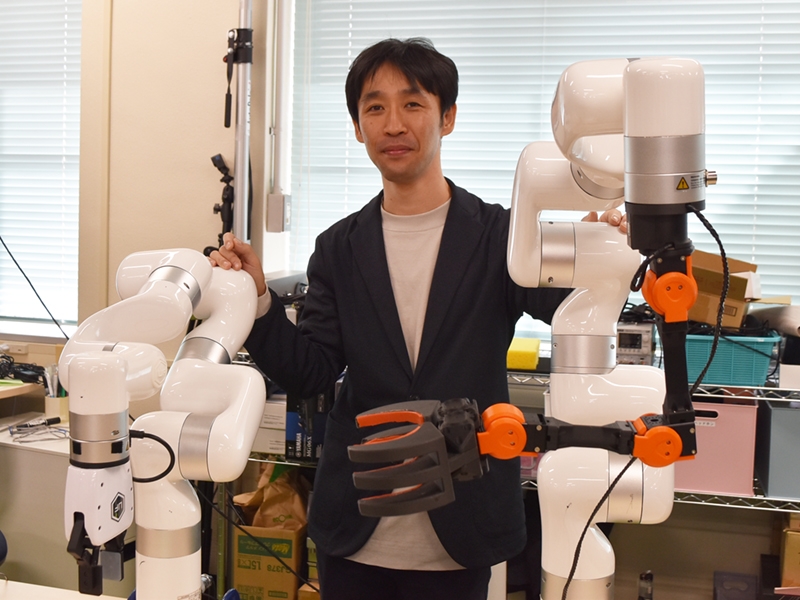

[気鋭のロボット研究者vol.27]触覚の技術生かして協調作業/名古屋工業大学 田中由浩教授

記者だけの時より滑らかに

記者1人だけでデモ②に挑戦。途中で干渉してロボットアームが停止してしまった

「せっかくなので桑崎(=記者)さんも協調作業のデモを体験してください」――。

田中教授からの誘いを受け、記者も「百聞は一見にしかず」ということでアバターロボットに触れてみた。

記者が体験したのは①垂直多関節ロボットを2人で操作して木製ブロックを積み上げるデモ②左右にある2台の垂直多関節ロボットを3人で操作し、スポンジを左右のロボットで受け渡して所定の位置まで搬送するデモ――など。手の甲にはロボット操作機能や運動検知用の振動提示機能が付いたセンサーを、指先にはロボットハンドをつかむためのグリッパーをそれぞれ取り付け、まずは記者1人でそれぞれの作業に挑戦した。

素人1人だと散々な結果になった2つのデモについて、今度は田中研究室の学生らと一緒に挑んだ。学生と記者の手の甲と指先にセンサーとグリッパーを取り付け、まずは2人で①のデモを実施した。

結論から言えば、記者1人だけでやった時よりも滑らかに作業ができた。一緒にロボットを操作するパートナーの動きが振動を通じて手の甲に装着したセンサーにフィードバックされるため、初対面の学生と言葉を交わさなくても、相手の様子や次にするべき作業内容などが「何となく」把握できた。前ページで紹介した田中教授の「触覚を用いればロボットアームの状態や相手の動き方を直感的に把握できる。もちろん『どんな作業をするのか』という目的は事前にすり合わせなければならないが、アバターロボットの細かな軌跡まで調整する必要はない」との言葉の意味を体感できた瞬間だった。

ちなみに、②のデモも記者1人だと干渉してしまったが、3人だと「右のロボット担当」「左のロボット担当」「ロボット操作兼グリッパー担当」といった具合に役割分担ができ、比較的スムーズに一連の作業を実施できた。

-

ベテランの学生と2人でデモ①に挑戦

-

今度は3人でデモ②に。役割分担が明確になり、比較的スムーズに作業ができた

技能伝承にも生かせる

田中教授は、協調作業の研究について「熟練者と初心者でペアを組んで作業すれば技能伝承にもつながる」と説明する。

ロボットを複数人で操作する際に、誰がどれぐらいの割合でロボットを扱うかという分担比率をあらかじめ設定できる。そのため、熟練者と初心者で協調作業をする際に、最初のうちは熟練者の分担比率を高めれば、初心者は触覚を通じて熟練者の動作をダイレクトに体感できる。熟練者と共に作業回数を重ねることで、自然と熟練者の動きの勘所を取得できる。

田中教授が、JSTのムーンショット研究開発事業の一環で取り組む協調作業の研究は、技能伝承だけではなく将来的には多様性のある社会の実現にも貢献するという。「ロボットで完全無人化する方向性も重要だが、私はこれまで培ってきた触覚の知見を生かし、人の創造性をサポートする機械システムを開発したい。あくまで人が持つスキルを生かすツールの一つとして、ロボットを活用していく」と田中教授は話す。

(ロボットダイジェスト編集部 桑崎厚史)

田中由浩(たなか・よしひろ)

2001年東北大学工学部を飛び級で卒業。06年同大学工学研究科バイオロボティクス専攻博士課程修了。同年から名古屋工業大学助手、特任助教などを経て21年教授、現在に至る。これまでにJSTさきがけ研究者やユトレヒト大学客員助教、藤田医科大学医学部客員准教授などを兼任。触知覚メカニズムの解明と触覚の情報化・活用の研究に従事。埼玉県出身。1980年生まれの42歳。

関連記事:[気鋭のロボット研究者vol.26] 見ず触れず検知するロボットハンド【前編】/大阪大学 小山佳祐助教

関連記事:[気鋭のロボット研究者vol.25] 減速機が変わると、ロボットも変わる【前編】/横浜国立大学 藤本康孝教授

関連記事:[気鋭のロボット研究者vol.24] 思いつきをやってみる【前編】/近畿大学 柴田瑞穂准教授