[直前特集RTJ2024 vol.2]製造業の集積地に期待/ファナック 山口賢治 社長兼最高経営責任者

――産業用ロボット市場の足元の状況はいかがでしょうか。

動きが出てきたように感じます。昨年末の国際ロボット展でも、すごく興味を持ってくださる来場者は多いのですが、設備投資となると「そこまでは踏み込めない」との意見も多かったです。日本はどうしても慎重になりがちな空気があります。ただ、最近になって前向きなお話をいただくことが増えてきました。数字に大きく表れるほどではないですが、動きが出てきたように感じます。

――具体的にはどの業界からそれを感じますか。

特別どの業界がということはなく、自動車も一般産業もです。ずっと設備投資を抑えてきた顧客層全般からの動きを感じます。また、あらゆる製造業で人手不足が顕著です。かなり深刻化しているため、『自動化しなければ』との切実な思いを非常に強く感じます。ロボットを使った自動化は今後ますます増えるでしょう。これは、国内も海外市場も一緒です。地域や産業で濃淡はありますが、自動化投資しないと勝ち残れないとの意識が高まっています。

――RTJが愛知県で開催されますが、この地域への期待をお聞かせください。

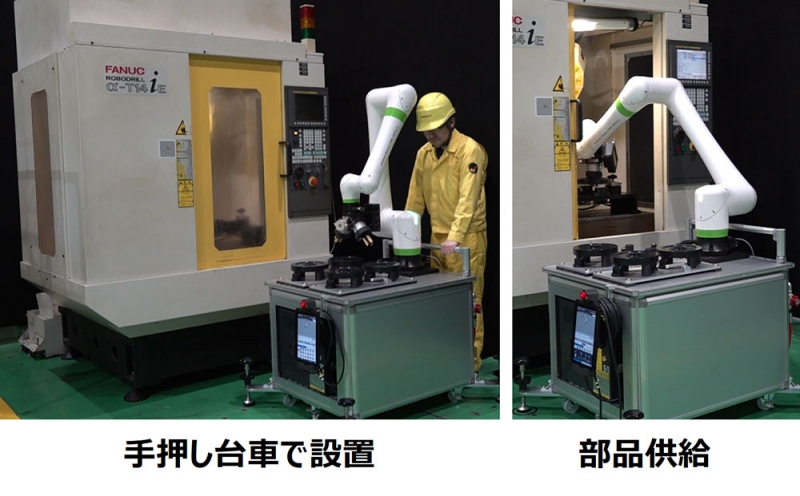

中部地方は、自動車産業も一般産業も、大企業も中堅・中小企業も集積している地域です。もうすでに、かなりのレベルまで自動化されている企業もあれば、これからの企業もたくさんいらっしゃいます。すでに自動化に取り組まれているお客さまには、人工知能(AI)、ビジョンセンサー、力センサーなどを駆使した自動化を進化させる機会になると期待しています。また、これから自動化をしたいというお客さまには、まずは協働ロボット「CRXシリーズ」をおすすめします。設置も動作も簡単ですので取っ付きやすいです。

――名古屋市を中心に多種多様な製造業が集積しています。

繰り返しとなりますが、人手不足が深刻で自動化しないと物が作れない時代になっています。その状況を背景に、多様なアプリケーションを展示し、どうやったらロボット化できるのかを提案したいです。また、中部地方の展示会は、管理職層だけでなく、現場で実際にロボットを触ってくださる方たちも多く来場していただけるのが最大の特徴です。そうした方々とわれわれのエンジニアとのディスカッションがとても貴重ですね。時には厳しいご指摘もいただきますが、本当にありがたい機会です。エンジニアたちのモチベーションも高めてもらえますから。

――他に地域性を感じられるポイントはありますか。

産業用ロボットのシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)が多いのも地域的な特徴ですね。展示会での相乗効果も期待しています。現在はSIer各社がだいぶ苦労してシステムを構築されているケースが少なくないと思います。しかし、それでは市場は大きくなりません。われわれメーカーは、SIerの皆さんを助けるような、楽にするような技術開発をしなければならないと考えています。それが結果的に自動化を浸透させ、市場を拡大させるからです。エンドユーザーを含め、関わる全員がハッピーになれる道です。そのために、教示(ティーチング)をしやすくしたり、自動経路生成の機能を強化したりする。そこにSIer各社の力を割いていただかなくても、もっと別の重要な部分を担われているわけですから、重要なところにより集中できるようにメーカーが貢献しなければなりません。エンドユーザーにとっても導入しやすくなり、市場がさらに拡大します。

――なるほど。

加えて、工作機械メーカーの出展が多いのもRTJの特徴でしょう。近年、大手工作機械メーカーのロボット化の取り組みはものすごいです。われわれロボットメーカー側に非常に高い要求をされます。工程の一体化だとか、「こんなことをしたい」という内容が本当にハイレベルです。ロボットメーカーだけでは考え付かないような高度な「融合」の発想は感心させられます。

――マシンテンディング(加工機のローディング/アンローディングにロボットを活用すること)もロボット業界の一つのトレンドです。

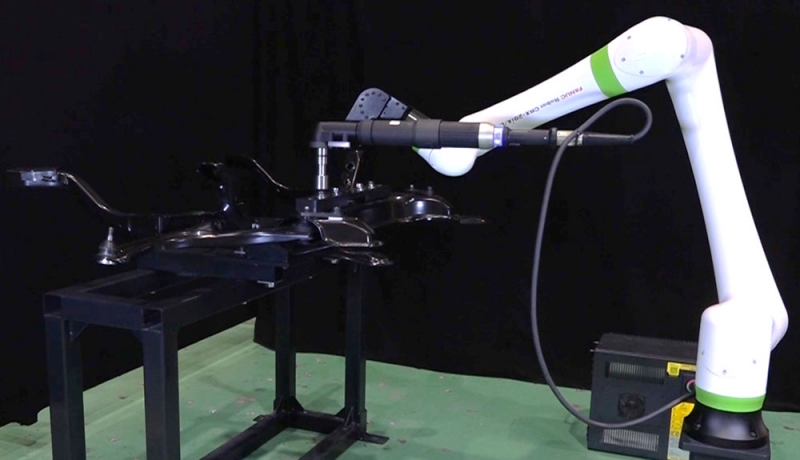

協働ロボットを用いると、例えば旋盤のチャックに被加工材(ワーク)を装着する際に芯ずれや切りくずのかみ込み防止などもできます。賃金が上がり、人が集められなくなっていますので、マシンテンディングの自動化は必須だと思います。

――RTJではどのような展示をされますか。

業種や経験を問わずに使える協働ロボットのCRXシリーズが中心になります。半分以上がCRXシリーズを予定しています。また、世界基準でのサイバーセキュリティー対策ができる新型のコントローラーも出展します。その他、スマートフォンを使った遠隔操作のシステム、物流向けのアプリケーションなども取りそろえた総合的な展示を考えています。

――半分以上が協働ロボットですか。

ゼロから構築する設備だけでなく、「既存の設備をどうやって自動化するか」も重要です。その市場は非常に大きい。しかし、既存設備があるところに産業用ロボットを入れるとなると、安全柵を設けねばならないとか、機械を移設しなければスペースがないとか、いろいろな問題があります。それを解決するのが協働ロボットです。具体的な提案を、多くの方に会場でご覧いただければと願っています。

(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角 秀)