[SIerを訪ねてvol.53] “ちょっとした”自動化や省人化をモットーに/こうら

ロボットハンドの開発を機に

こうらは1959年の創業以来、切削工具や伝導機器などを取り扱う機械工具の専門商社として事業を拡大してきた。また、先代である父の小浦喜一氏が知り合いの社長から金属プレス加工現場の自動化についての相談を受けたのを機に、治工具や樹脂製コンテナ(通い箱)の入れ替え作業を自動化する箱替え機の開発に着手。2005年に箱替え機などを製作するエンジニアリング部を設立した。

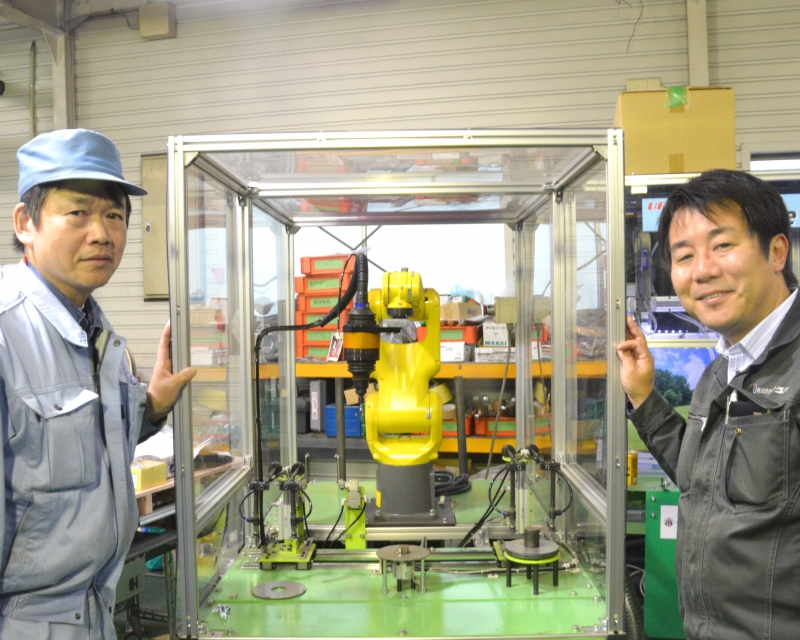

近年、エンジニアリング部はさらに事業領域を広げ、自動車向けの金属プレス加工分野の生産設備の自動化を対象としたSIer事業にも力を入れている。エンジニアリング部の営業担当者5人と自動化システムの組み立てや調整などを請け負う協力会社の竹濱工業(愛知県弥富市、竹濱喜広社長)の技術者が連携し、ロボットを使ったバリ取りシステムなどを提案する。

小浦社長は「手作業でのバリ取りはコストがかさむ上に時間もかかるため、顧客の大きな悩みの種となっている。その課題をロボットで解決したい」と話す。

そもそも、こうらがSIer事業に本格参入したきっかけは、金属プレス加工ラインでワーク(加工対象物)の搬送作業の自動化に使うロボットハンドの製作を取引先から2020年に依頼されたことだった。同社はエンジニアリング部でこれまで培ってきた技術を基に、ロボットがプレス加工機に板材を正確に設置し、加工後の成形品を着脱するロボットハンドを開発した。

気軽に相談できる存在に

同社は「“ちょっとした”自動化や省人化」をSIer事業のモットーに掲げ、箱替え機やロボットバリ取りシステムなどの自動化システムを提案する。

竹濱社長は「自動化が進んでいない工場の生産ライン全てをいきなり自動化するのは、コストや運用面でハードルが高い。まずは顧客のニーズを踏まえた上で特定の工程から自動化を進め、省人化や生産性向上につなげたい」と話す。

また、小浦社長は「『ちょっとした』という言葉には、顧客が『これ、どうにかならないかな』と思った時に気軽に相談できる存在でありたいとの思いを込めている」と語る。

そして、この思いは同社の武器である「人間力」にも通じるという。「わが社の売りは、機械工具ではなく『人』にある。取り扱い商材自体はどこからでも購入できるが、顧客からの信頼を獲得するには誠実さや行動力を含む人間力が何より重要」と話す。

特に、自動化が進んでいない企業はロボットの導入に対する不安や課題が多く、顧客の立場に寄り添ったより丁寧なサポートが求められる。そのため、小浦社長自身も営業担当者と共に積極的に現場へ足を運び、顧客の悩みに寄り添ったヒアリング手法を指導することで、社員の人間力の育成を図っている。

ロボットシステムの内製化を

現状は、ロボットを使った自動化システムの導入実績はまだない。また、自動化システムの設計や構築は自社で手掛けているものの、ロボットのプログラミングだけは外部のSIerに依頼している状況だ。

そんな中、ロボットテクノロジージャパン(RTJ)やロボットメーカー主催の展示会に出展した際には、多くの企業から引き合いを獲得し、ロボットシステムの需要を実感。そこで今後は、これまで外部に依頼していたプログラミングを内製化することで、ロボットシステムの設計から導入までを一貫して社内で対応できる体制を構築し、より迅速な顧客対応を目指す。

小浦社長は「今後も商談会や展示会に積極的に参加し、わが社の取り組みを広くPRしていく。今年中にはロボットを使った自動化システムの導入実績を築きたい」と意気込む。

(ロボットダイジェスト編集部 山中寛貴)

関連記事:[SIerを訪ねてvol.52]地域特有の課題に焦点を当てる/ヤナギハラメカックス

関連記事:[SIerを訪ねてvol.51]徹底したリスク管理と納期管理で「停まらない・壊れない装置作り」を/ジェー.ピー.イー.

関連記事:[SIerを訪ねてvol.49]何も分からない状態から積み重ねた経験/カトウ