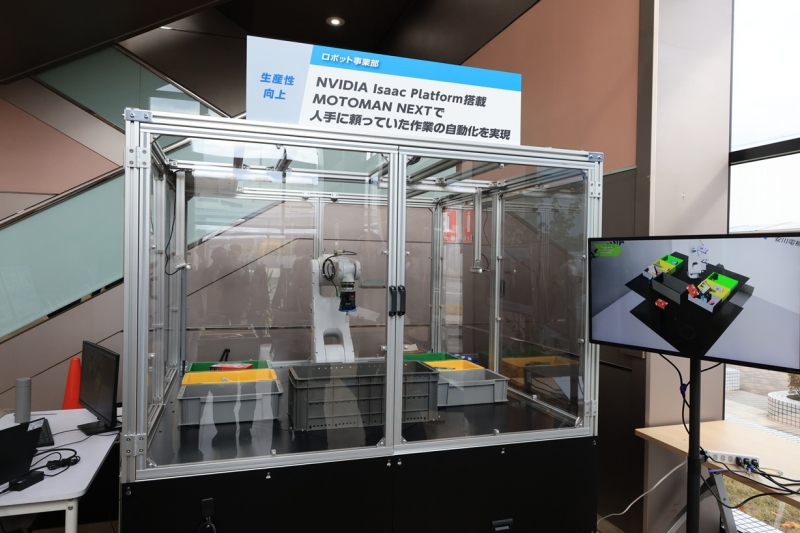

未自動化領域を開拓、MOTOMAN NEXTが示すロボットの新たな可能性/安川電機 岡久学 上席執行役員ロボット事業部長

ねじ締めや組み立てなど従来の用途にも向く

――これまでロボットが使われていなかった分野に導入するには最適なロボットですね。

実は、これまでもロボットが使われてきた機械部品などを扱う現場に導入しても、大きなメリットが期待できます。作業中に判断が必要な場面はあらゆる産業にありますから。例えばねじ締めや組み立て、シール材の塗布でもその強みを発揮できます。

――それらは既存のロボットでも自動化が可能では?

1回で必ず成功するならそれで問題はありません。しかし、数十回や数百回に一度かもしれませんが、ねじが斜めに入ってしまったり、ディスペンサーに気泡が入ってしまうこともあるでしょう。もちろん後工程でチェックしてNG品をはじくことはできますが、工程数が30あって各工程の成功率が99%と仮定すると、全ての工程がうまくいく確率は99%の30乗、つまり73%台まで下がってしまいます。

――モートマンネクストを使ったらどう変わりますか?

ワークにも個体差があるため、どんなロボットでも作業を失敗することはあります。ですがモートマンネクストなら、ねじが斜めになっていたらもう一度やり直す、ディスペンサーでシール材の塗布に隙間があったらそこを埋める、そうした現場判断がロボット自身で可能になります。社内でねじ締めに使った事例では、1万本以上のねじを締めて成功率は100%でした。

――それはすごいですね。

人と同じようにうまくねじが入らなければやり直すだけですので、最終的には成功となります。やり直しが入るため正確なサイクルタイムの算出は難しくなりますが、トータルでみた場合の生産性はモートマンネクストの方が高くなるでしょう。その他社内では、ギアの組み立てにもモートマンネクストを活用しています。最初は作業が一回で成功する確率があまり高くなかったのですが、さまざまな失敗パターンを学習するうちに成功率は高まりました。作業を繰り返すうちに技能者が成長するように、モートマンネクストも成長していきます。

――ロボットが成長するのですね。

現場での学習だけでなく、AIスタートアップ企業などとのパートナーシップでも能力の拡張が見込めます。AI企業が自社の技術を社会実装する際のツール(道具)としてモートマンネクストを活用してもらいたいです。AIが進化すればモートマンネクストも進化し、担える作業の幅は拡大します。スマートフォンに入っているアプリが人それぞれ異なるように、モートマンネクストも使い方に合わせてAI機能をカスタマイズして使いこなすようなイメージですね。これはまだ具体的な話ではありませんが、いずれはそのカスタマイズまでAIが判断して自動でしてくれるようになれば理想ですね。

――モートマンネクストの販売は好調ですか?

日本も含めた世界中で、水面下ではさまざまな案件を進めてはいますが、まだまだ1件1件エンジニアリングが必要で、大量生産・大量導入といった段階ではありません。まずは導入の実例をしっかり作っていくことが大切です。各業界の装置メーカーやシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)と協力し、各業界で事例が出てくれば業界内での水平展開がしやすくなると考えています。その中で、必要に応じてラインアップは拡大していきます。現在は可搬質量4kg~35kgの機種をラインアップしており、協働型もまもなくお披露目する予定です。ニーズがあればさらに可搬質量の大きい機種や、7軸制御、双腕型など、さまざまなタイプが可能です。二足歩行機能まで必要か否かは議論があるでしょうが、ヒト型ロボットへの派生も今後は考えられるかもしれません。

――ありがとうございました。モートマンネクストのことが少し分かった気がします。

「モートマンネクストとはいったい何ですか?」と聞かれたら一言では答えにくい。だからこそ、まずはその本質を理解してくれる方々と丁寧に事例を作っていきたいと思います。わが社のみで市場を作ることはできませんので、競合も含めたさまざまな企業にAIロボティクスの分野に参入してほしいですね。AI関連の企業や研究者、ロボットメーカー、各業界向けの装置メーカー、SIerなどさまざまな企業がAIロボティクスのソリューションを開発し、「未自動化領域」の開拓に取り組む、そんな時代に入ったと感じています。

(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角 秀)