ロボットメーカー2社が新たに加入/ROBOCIP

技術研究組合産業用ロボット次世代基礎技術研究機構(ROBOCIP=ロボシップ、理事長・榊原伸介ファナック技監)は12月24日、セイコーエプソンとダイヘンの2社が新たに同機構に加入したと発表した。加入日は12月8日。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

技術研究組合産業用ロボット次世代基礎技術研究機構(ROBOCIP=ロボシップ、理事長・榊原伸介ファナック技監)は12月24日、セイコーエプソンとダイヘンの2社が新たに同機構に加入したと発表した。加入日は12月8日。

宇宙用の作業代替ロボットを開発するベンチャー企業のGITAI Japan(ギタイジャパン、東京都目黒区、中ノ瀬翔最高経営責任者<CEO>)は12月15日、宇宙用のロボット「S1」による、宇宙での組み立てを模擬した作業の遂行に成功したと発表した。

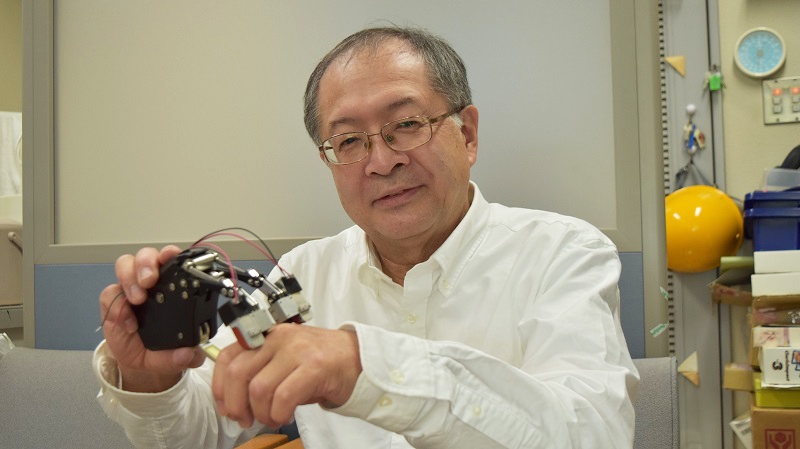

大岡教授の研究テーマは「触覚」。①センシング②人の知覚を定量化して測定する学問の心理物理学③仮想現実――の3つの分野を組み合わせながら、人とロボットの触覚の研究に取り組む。ロボット関連では、光の反射を応用した3軸触覚センサーを開発した。「電気的なノイズに強いのが特徴」と話す。

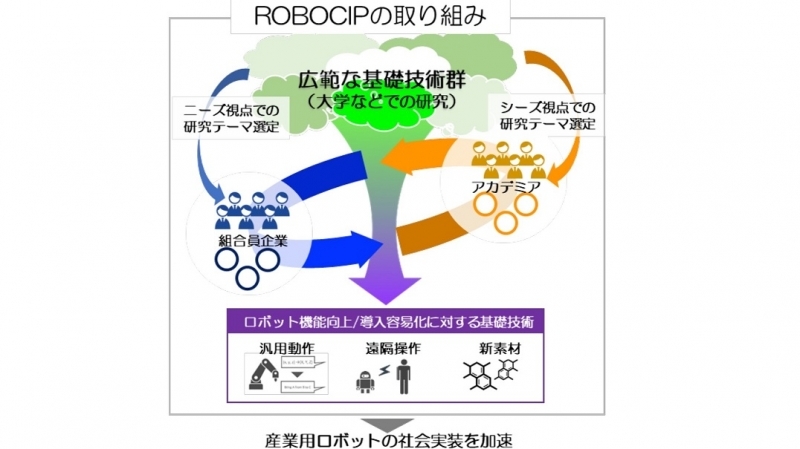

2019年に政府の有識者会議がまとめた「ロボットによる社会変革推進計画」。そこで示された施策が本格的に動き始めている。「その1」「その2」では、ロボットフレンドリーな環境を実現するための施策や、人材の確保・育成に向けた取り組みを紹介した。「その3」では、技術研究組合産業用ロボット次世代基礎技術研究機構(略称ROBOCIP=ロボシップ)の研究開発プロジェクトや、施策の四つ目の方向性である「社会実装を加速するオープンイノベーション」について話を聞いた。

作業現場では無人搬送車(AGV)、街中では掃除や案内役のサービスロボットの普及が広がり、自律移動型ロボットと人間の間隔は以前よりも格段に近くなった。危険になると動作を停止するロボットも多いが、止まると移動や作業の効率は落ちる。そこで琴坂信哉准教授はロボットを止めずに、安全と効率を両立する制御方法を考える。

2019年に政府の有識者会議がまとめた「ロボットによる社会変革推進計画」。そこで示された施策が本格的に動き始めている。「その1」では全体概要や、施策の一つ目の方向性「導入・普及を加速するエコシステムの構築」について取り上げた。その他の施策にはどのようなものがあるのか。経済産業省の石井孝裕ロボット政策室長に話を聞いた。

TRUST SMITH(トラストスミス、東京都文京区、渡辺琢真社長)は11月18日、9月に特許を取得した障害物回避アルゴリズム(計算方法)をアップデートし、ロボットアームの異常停止後の動作経路を自動算出するアルゴリズムを開発したと発表した。ロボットアームの動作中にアクシデントが起きた場合、アームを一時停止させることが多い。再起動させるには原点位置までアームを戻す必要があり、この動作経路の自動計算を可能にした。

「未来ロボティクスエンジニア育成協議会」(略称CHERSI=チェルシー)や、技術研究組合「産業用ロボット次世代基礎技術研究機構」(略称ROBOCIP=ロボシップ)など、ロボット関連の組織の設立が相次ぐ。また、ロボットフレンドリーな環境実現に向けた研究開発事業も9月に始まった。2019年に政府の有識者会議がまとめた「ロボットによる社会変革推進計画」で示された施策が、本格的に動き始めている。経済産業省でロボット政策を担う石井孝裕ロボット政策室長に話を聞いた。

11月12日、ロボットのシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)のHCI(大阪府泉大津市、奥山剛旭社長)は、南海電鉄泉大津駅前の複合商業施設「アルザタウン泉大津」内に、「HCIロボット・AIラボ」を開設し、開設披露会を開催した。開設披露会は新型コロナウイルスの感染防止のため、1時間当たり20人の入場枠を設け、原則1時間ごとの入れ替え制とした。同施設では協働ロボット9台を含む計17台を展示する。

中央大学発の大学発ベンチャー企業、SoLARIS(ソラリス、東京都文京区、中村太郎社長)は11月12日、上腕アシスト装置「TasKi(タスキ)」の販売予約を開始した。上半身に装着して、腕を長時間上げる作業の際に1kg分だけアシストして、腕の重さを相殺する。製造業では、部品の組み付けや組み立て作業、上向きで電動工具や溶接機具を扱う作業などで用途を見込む。また製造業だけでなく、建設業や農業分野など計10事業者で実証実験を進めている。販売価格は税抜き11万5000円。予約数が100件ほどの最低ロット数に達したら、本格的に製造と販売を始める。