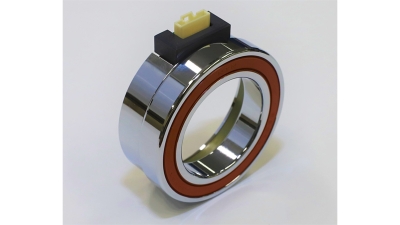

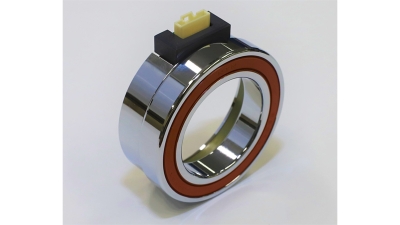

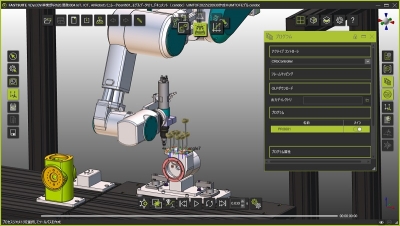

磁気エンコーダー付き軸受け開発、ロボット関節の小型化に/NTN

ベアリングメーカーのNTNは、高精度な角度検出が可能な複列磁気エンコーダー付き転がり軸受けを開発した。軸受けと磁気式エンコーダーを一体化した軸受けユニットで、ロボットの性能向上や関節機構の小型化に貢献する。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

ベアリングメーカーのNTNは、高精度な角度検出が可能な複列磁気エンコーダー付き転がり軸受けを開発した。軸受けと磁気式エンコーダーを一体化した軸受けユニットで、ロボットの性能向上や関節機構の小型化に貢献する。

Keigan(ケイガン、京都府精華町、徳田貴司社長)は、2021年に自社開発した自律移動型搬送ロボット(AMR)「KeiganALI(アリ)」のユーザーインターフェース(UI)を更新しつつ、複数のロボットを同時に動かす群制御システムの今年度内の実装を目指す。ケイガン・アリはセットアップが簡単で、自律移動のSLAM(スラム)式とテープに沿って移動するライントレース式を自在に切り替えられることが特徴。大手チェーンレストランで配膳に採用された実績もある。徳田社長は「より広く使ってもらうには、エンジニアでなくても使えるUIが必要」と開発の意気込みを語る。

ロボットダイジェスト編集部が注目したロボット関連製品を紹介する連載企画「注目製品PickUp!」。46回目は、ファインテクノ(愛知県豊田市、大羽達也社長)が今年11月10日に発売した小型バリ取りロボットセルの新製品「FDM-002」を紹介する。自社開発のエアフロートアタッチメントを搭載したロボットがワーク(加工対象物)の形状に倣って刃具を押し当て、従来は人手に依存していたバリ取りの作業を自動化する。設置スペースが畳1枚以下に収まるコンパクトさが特徴で、工場が手狭な中小企業でも導入しやすい。

溶接業界では大手メーカーを中心に、大量生産品の溶接工程で早くから自動化が進んできた。一方、多品種少量生産の多い中小企業の現場では、職人の手作業に頼る場面が多く、自動化が進んでいない。三葉電熔社(東京都文京区、尾崎洋社長)は、そんな中小企業を中心に、システムインテグレーター(SIer、エスアイアー)として自動化提案に注力する。元々は溶接に使う溶材を中心に扱う商社だった。しかし、「自動車業界の変革期」が叫ばれ、経営環境は一変。自社の変容も進める中、このSIer事業に光明を見いだす。

化学メーカーのシーシーアイ(岐阜県関市、岡部鉄也社長)は、無人搬送車(AGV)の“足”の部分に当たるウレタン車輪の開発、製造、販売を手掛ける。顧客のニーズにきめ細かく対応する小回りの良さと、長年培ってきた熱硬化性ウレタンの接着技術を武器に、AGVメーカー各社が頭を悩ます「剝離」の問題が起こりにくい高耐久なウレタン車輪を完全オーダーメードで提供するのが強みだ。

産業機械メーカーのスギノマシン(富山県滑川市、杉野良暁社長)は2022年11月から、自動化コンサルティングサービスを開始した。「生産技術部門がなく工場の自動化を検討する人材がいない」「工場の自動化のやり方が分からない」「工場を自動化したが、効果の検証ができていない」といった課題を持つ企業に対し、工作機械メーカーとしての長年の実績とロボットメーカーとしてのノウハウを生かして自動化を支援する。

ロボット関連の専門展「第5回名古屋ロボデックス」などの複数の見本市が10月26日~28日の3日間、名古屋市港区のポートメッセなごやで開催された。ロボット関連のソリューション提案が目立ち、人手不足に頭を抱える来場者の注目を集めた。

物流の自動化提案の最前線を紹介する連載企画「進化する物流」。記念すべき10回目は、グローバルにビジネスを展開する中国の無人搬送フォークリフト(AGF)メーカーのVisionNav Robotics(ビジョンナビ・ロボティクス)を紹介する。現場適用性の高いAGFを中核に、周辺機器も合わせたトータルソリューションを提案できるのが強みだ。日本市場にも攻勢をかけており、今年4月には日本法人も立ち上げた。10月には東京都江東区にショールームも開設し、日本の顧客へのPR活動をさらに加速させる。

専用工作機械メーカーの桜井製作所はロボット加工機「ロボマジック SAKU(サク)270」を開発し、来年春に正式発売する。三菱電機と共同開発した数値制御(NC)装置を採用しており、加工現場のオペレーターが日頃から使い慣れているNC工作機械と同じ感覚でロボットを扱えるのが特徴だ。電気自動車(EV)のバッテリーケースや洋上風力発電関連の部品など1mを超える長尺のワーク(加工対象物)を主なターゲットに据える。

エプソンは「省・小・精の技術」を起点に、常に新たな価値創造へ取り組み、顧客の期待に応えることに挑戦し続けている。その1つとして「生産現場の革新」にも注力する。生産現場での働き手の不足や熟練工の減少、消費者ニーズの多様化などさまざまな顧客の課題がある。それに対してエプソンは総力を挙げて全ての技術を結集させ、顧客と共に課題解決に取り組む。今、生産現場の自動化が進む中、産業用ロボットに求められる作業内容もより精密かつ複雑 になる。今まで自動化を諦めていた難作業、それを可能にするために、エプソンはクラボウ社と共創することで新たな価値創出を実現した。