ロボット主役のIoT提案など目立つ

12月1日~3日、東京都江東区の東京ビッグサイトでモノのインターネット(IoT)などの展示会「スマートファクトリーJapan」や、金属部品メーカーが多く出展する展示会「高精度・難加工技術展」が開かれている。工場向けのIoTと併せてロボットを提案したり、金属部品の仕上げ用加工機とロボットを組み合わせた展示が並んだ。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

12月1日~3日、東京都江東区の東京ビッグサイトでモノのインターネット(IoT)などの展示会「スマートファクトリーJapan」や、金属部品メーカーが多く出展する展示会「高精度・難加工技術展」が開かれている。工場向けのIoTと併せてロボットを提案したり、金属部品の仕上げ用加工機とロボットを組み合わせた展示が並んだ。

田崎良佑准教授は、ガントリーローダーの制振にも取り組む。もともと、学部生時代には建築物の制振技術やそのシミュレーションに熱中。その後、修士課程から実際に物体を動かして研究する楽しさと大切さに気付き、本格的にロボットや自動化装置の研究を始めた。そんな田崎准教授の経験が生きるのが、この研究だ。

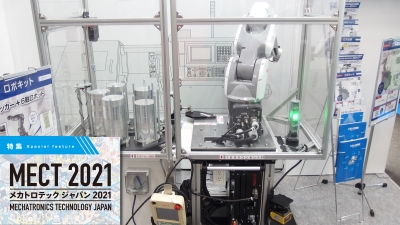

「メカトロテックジャパン(MECT)2021」の会場では、ロボットシステムをパッケージ化するなどして、工作機械の「手軽な自動化」をアピールする企業が多い。まだまだロボットの活用が進んでいない中小企業などにも自動化の裾野を広げるため、各社は工夫を凝らしたシステムを提案する。

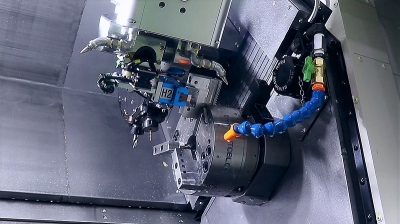

工作機械メーカーの中村留精密工業(石川県白山市、中村健一社長)が、多品種少量生産向けの自動化戦略を強化している。①スピード②スペース③フレキシビリティー(柔軟性)――の3つの切り口で自動化機器を開発し、今年7月には省スペースと柔軟性を兼ね備えた機内ロボット「Flex Arm(フレックスアーム)」を発売。被加工物(ワーク)とチャックの爪交換を自動化できる。中村匠吾専務は「世界でも珍しい製品」と強調する。

自動車のプレス部品などを製造する横山興業(愛知県豊田市、横山栄介社長)は、中国のAUBO robotics(オーボロボティクス)製の協働ロボットを2台導入した。「協働ロボットは、安全柵が必要な垂直多関節ロボットと同じように使うと費用対効果が低くなりやすい」と横山社長は強調する。そのため、「いかにコストを抑えながら自動化するか」との発想でシステムを構築した。

ロボットシステムを設計、製作するシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)を紹介する連載企画「SIerを訪ねて」。第18回は、金沢市に本社を置く津田駒工業が2018年に立ち上げたSIer事業「TRI」を紹介する。搬送装置やストッカーも含め、金属部品などの生産ライン全体をワンストップで構築できるのが最大の強みだ。顧客にロボットシステムを提案するだけではなく、自社工場の自動化も担う。自社工場をショールームとして公開し、TRIの認知度向上や受注獲得を目指す。

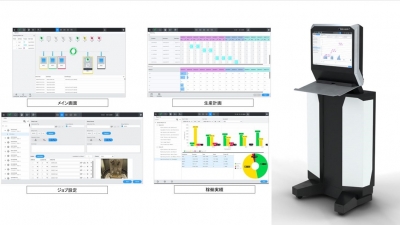

工作機械大手のDMG森精機は4月12日、自動化システムを制御するソフトウエア「LPS 4th Generation(フォースジェネレーション)」を開発したと発表した。自動化システムとして統合された複数の工作機械、ロボット、計測機器、洗浄設備などを一元管理できる。

工作機械の自動化設備などを設計、製作する日成電機製作所(愛知県阿久比町、船橋晋吾社長)は今年4月から、NC旋盤用のロボットシステム「ワーク供給スマートロボット」の受注を本格的に開始する。NC旋盤へのワーク(加工対象物のこと)の脱着作業を自動化するシステムで、多品種少量生産を手掛ける中小規模の金属加工会社に提案する。「まずは3年後に5億円の売上高を目指す」と船橋社長は意気込む。

大手工作機械メーカーのヤマザキマザック(愛知県大口町、山崎高嗣社長)は10月1日、立形マシニングセンタ(MC)や5軸加工機と呼ばれる工作機械向けの自動化システム「MAシリーズ」を発売した。

産業用ロボットなどを使った自動化のニーズは、これまでも中長期的に拡大すると言われてきた。今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、その傾向はさらに強まった。しかし「自動化が普及するには、まだまだ解決すべき課題がある」と東海大学工学部の元教授でTSF自動化研究所(東京都町田市)代表の村山省己さんは言う。その課題とは、解決策はあるのか。半月以上にわたり掲載してきた特集企画「集結! 自動化の最新提案」の締めくくりとして、ウェブインタビューで村山さんに聞いた。