【特集】[集結! 自動化の最新提案vol.2]バーチャルと現実を連携/安川電機 小川昌寛 取締役常務執行役員

産業用ロボット大手の安川電機。ロボット事業を統括する小川昌寛常務は、昨今の新型コロナウイルス禍で「案件はどんどん積み上がっている。一気に動いたときにきちんと対応できるかが問われる」と言う。今後の製品開発の方向性は「バーチャル(仮想)と現実の連携をいかに現場で実行するか」が鍵と語る。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

産業用ロボット大手の安川電機。ロボット事業を統括する小川昌寛常務は、昨今の新型コロナウイルス禍で「案件はどんどん積み上がっている。一気に動いたときにきちんと対応できるかが問われる」と言う。今後の製品開発の方向性は「バーチャル(仮想)と現実の連携をいかに現場で実行するか」が鍵と語る。

スウェーデンに本社のある真空機器メーカー、ピアブの日本法人ピアブ・ジャパン(東京都葛飾区、吉江和幸社長)は6月、吸着ハンド「piCOBOT(パイコボット)」のファナック製協働ロボット用を発売した。パイコボットは、真空ポンプユニットと吸着パッドの組み合わせ。吸着パッドを取り換えることで、さまざまな対象物に対応する。ロボット本体に合わせた設定の調整を自動でする機能を備えており、簡単に導入できる。

経済産業省の主導の下、産学連携でロボット関連の人材を育成する組織「未来ロボティクスエンジニア育成協議会」(略称はCHERSI<チェルシー>)が2020年6月24日、正式に設立された。19年12月に東京都内で開かれた「2019国際ロボット展」で、同省とロボットメーカーなどがチェルシー設立の覚書を交わし、設立に向けて準備を進めてきた。「ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会」の下にチェルシーの事務局を置き、ロボット人材育成のためのさまざまな活動に取り組む。

安川電機は5月28日、半導体基板のウエハーを搬送するクリーンルーム向けロボット「SEMISTAR-GEKKO(セミスターゲッコー) MD124D」(=写真左)を発売した。減速機を搭載せず、自社製のACサーボモーター「Σ-7(シグマセブン)シリーズ」でロボットアームを直接駆動させるダイレクトドライブ駆動を採用。位置決め精度を従来機種比で2倍にし、振動も同6分の1に抑えた。300 mmの半導体ウエハーの搬送に使える。併せて、小型で軽いクリーンロボット用の標準コントローラー「SR200」(=写真右)も開発した。自社開発のマシンコントローラーを採用し、従来機種比で体積は42%、質量は35%減を実現。半導体業界で広く使われる国際規格(SEMI規格)などに適合する。

日本ロボット工業会は5月20日、通常総会で安川電機の小笠原浩社長(=写真、昨年11月に撮影)を新会長に選出した。副会長はファナック稲葉善治会長、パナソニックスマートファクトリーソリューションズ青田広幸会長兼最高経営責任者(CEO)、スター精機塩谷国明社長、三明機工久保田和雄社長の4人。同工業会の内部組織であるFA・ロボットシステムインテグレータ協会は、会長の久保田和雄三明機工社長、副会長の渡辺亙バイナス社長とも再任となった。

大手ロボットメーカーの安川電機は4月10日、2019年度(2020年2月期)の決算を発表した。売上高は前年度比13.4%減の4109億5700万円、営業利益は同55.1%減の223億3900万円となり、大幅な減収減益となった。米中貿易摩擦や新型コロナウイルス感染の拡大により、世界的に設備投資需要が低迷した。「中国では産業用ロボットの引き合いや納入が再開しつつあるが、グローバルでは先行き不透明」と話した。

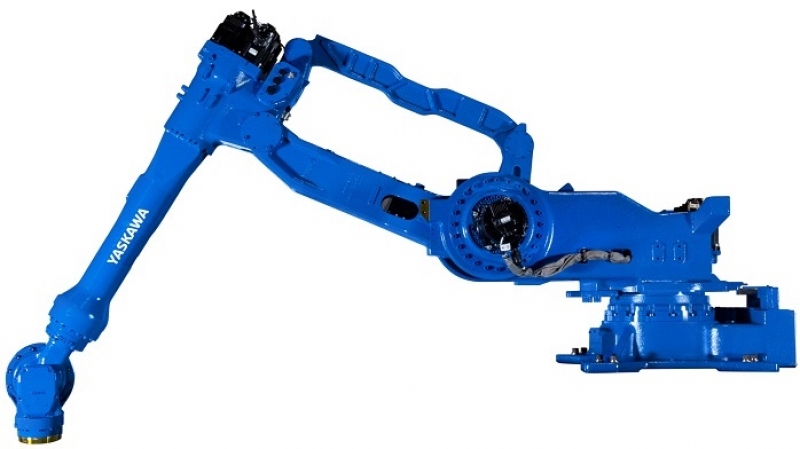

安川電機は4月7日、多用途向けロボット「GPシリーズ」のラインアップに可搬質量300kg、アームの長さが3220mmの「MOTOMAN(モートマン)-GP300R」を追加した。床より高い水平面に設置する「棚置き型」と呼ばれるタイプで、設置面より低い範囲で広くアームが動く。自動車ボディーなどをハンドリングするのに適する。床に置くタイプのロボットと組み合わせれば高密度なロボット配置が可能で、よりコンパクトな組み立てラインを実現できる。

工作機械や産業用ロボット関連の機器を開発、製造するコスメック(神戸市西区、白川務社長)は2019年10月に第2工場をしゅん工し、20年3月に本格稼働させた。生産体制の合理化を進め、現在までに部品生産能力は3割向上した。本社工場に集中していた部品加工を分散させ、本社工場は少量多品種、第2工場は量産加工に特化させた。第2工場には本社工場にあった加工設備約40台を移設した。

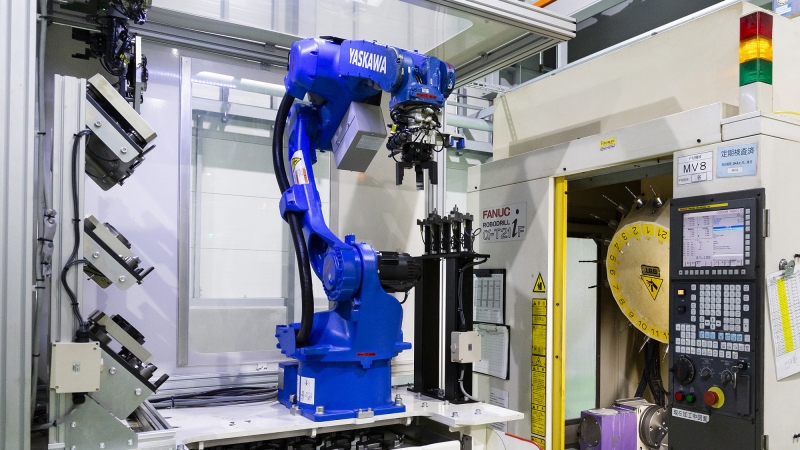

産業用ロボットを導入した現場をリポートする連載「ロボットが活躍する現場」も11回目を迎えた。今回は石川県かほく市に本社を構える梶製作所(梶政隆社長)を訪ねた。同社は繊維機械を中心とした各種産業用機械の製造と、金属部品の加工を事業の2本柱に掲げる。梶司郎専務は、加工事業の工場を「将来は省人化や省力化のモデル工場にしたい。子供たちにも興味を持ってもらえるような『ワクワクする工場』を目指す」と意気込む。その将来構想への種まきの一環で、ロボットを使った自動化システムを2018年12月に導入した。

「2019国際ロボット展(iREX2019)」が21日まで、東京都江東区の東京ビッグサイトで開かれている。今回注目を集めたのが、新型協働ロボットとデジタルツイン技術だ。ハードウエア、ソフトウエアの両面からより手間なく柔軟に使えるロボットシステムの提案が相次ぐ。また、低コストかつ短期間で立ち上げられるパッケージシステムを提案する企業も目立つ。