[特別企画 新ロボット展 in 愛知 vol.8]一歩先行くロボとは?

産業用ロボット展「ロボットテクノロジージャパン(RTJ)2022」では、セミナーや主催者展示にも注目したい。会期3日目の7月2日には「新分野の学ぶロボット活用術」と題し、ロボットを使って新分野を切り開くベンチャー企業が登壇する。過酷な環境の農業や宇宙空間でロボットを使う先駆者から、製造業や物流現場で一歩進んだ自動化を実現するヒントを探る。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

NEW ARTICLE

産業用ロボット展「ロボットテクノロジージャパン(RTJ)2022」では、セミナーや主催者展示にも注目したい。会期3日目の7月2日には「新分野の学ぶロボット活用術」と題し、ロボットを使って新分野を切り開くベンチャー企業が登壇する。過酷な環境の農業や宇宙空間でロボットを使う先駆者から、製造業や物流現場で一歩進んだ自動化を実現するヒントを探る。

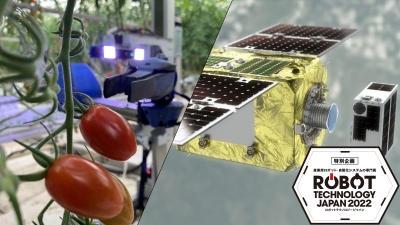

日本ロボット工業会(JARA)は5月30日、2021年の年間統計を発表した。21年1月~12月の産業用ロボットの受注額、生産額、出荷実績(いずれも会員・非会員合計)をまとめた。

ロボットシステムの設計や構築を担うシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)を紹介する連載企画「SIerを訪ねて」。今回は岐阜県や各務原市など38社・団体が出資して設立した「第三セクター」のブイ・アール・テクノセンター(岐阜県各務原市、藤本朗社長)を取材した。主に画像処理システムやソフトウエアの開発を得意とし、新事業などに挑戦するSIerや機械商社、メーカーなどと手を組んで技術開発を支援する。また、2017年に開設した「岐阜県ロボットSIセンター」を生かしてSIerやロボットユーザーの育成に取り組む他、ロボット導入を検討する企業とSIerの橋渡しの役目も担う。

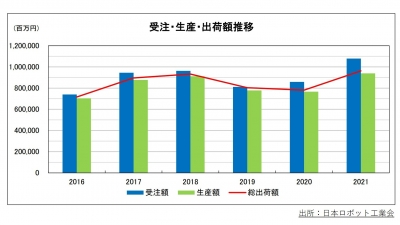

信州大学工学部は、セイコーエプソンやシナノケンシ(長野県上田市、金子元昭社長)との相互教育連携を強化する。5月25日には長野市の長野キャンパスで共同記者会見を開き、連携の概要や今後の取り組みを報道陣に説明した。

ドイツに本拠地を置く真空機器メーカーの日本法人、シュマルツ(横浜市都筑区、ゲッテゲンス・アーネ社長)は5月23日、パレタイジング・デパレタイジング向け真空グリッパーシステムを開発したと発表した

日本ロボット工業会(JARA)は6月15日~17日の3日間、東京都江東区の東京ビッグサイト会議棟で「JARA創立50周年記念セミナー」を開催する。15日は「スマート化」をテーマに、安川電機の小笠原浩会長兼社長や日立物流の長尾清志執行役員常務が登壇する。16日には「実装技術の最新動向」をテーマに電子情報技術産業協会(JEITA)の専門委員、17日には「SMT業界をとりまく世界の変化」をテーマに三菱電機の楠和浩役員技監などが講演する。

ロボット業界で活躍する女性にスポットを当てた連載「活躍するロボジョ」。12回目は、チトセロボティクス(東京都文京区、西田亮介社長)の創業メンバーで役員でもある立花京さんを紹介する。メカ設計が好きで、エンジニアとしてはエンドエフェクターの開発を担う。「シンプルな機構で高度な作業ができればそれに越したことはない。頭をひねる苦労はあるけれど『なせば成る』の精神で取り組んでいます」と立花さんは語る。

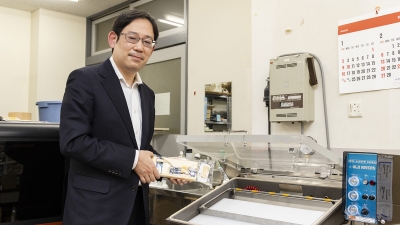

センサーや電気回路を真空パックすれば、水中ロボットが作れるのではないか――。例えばそんな思いつきも、近畿大学の柴田瑞穂准教授の手にかかれば本格的な研究となる。ロボットに関して「やればできそうだが、まだ誰も本格的に実験したことのない手法」を、まじめに評価、検討するのが、柴田准教授のスタンス。元は思いつきでも、検証してみれば期待以上の可能性を見いだすこともある。

レッドホースコーポレーション(東京都墨田区、宮本隆温代表執行役)は5月16日、本社併設のロジスティクスセンターを開設したと発表した。物流業務の効率化や、新型コロナウイルス感染症対策として省人化し、棚搬送型の無人搬送車(AGV)を導入した。

ダイフクは5月13日、2022年3月期の通期決算説明会をオンラインで実施し、受注高と売上高ともに過去最高を記録したと発表した。受注高は前年同期比30.6%増の5890億円で、売上高は同8.1%増の5122億円を記録した。国内の一般製造業や流通業向けが業績をけん引した。業種別受注高では、半導体向け設備投資の需要が旺盛なエレクトロニクス分野が、受注額全体の39.6%を占める2334億円を記録した。