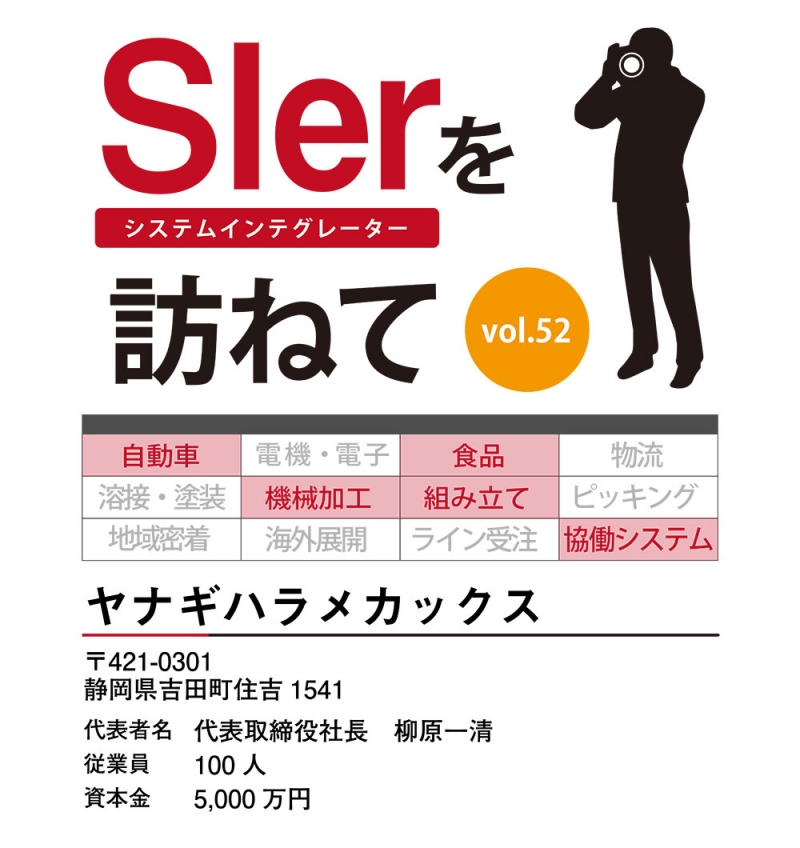

[SIerを訪ねてvol.52]地域特有の課題に焦点を当てる/ヤナギハラメカックス

エンジニアリング力が強み

ヤナギハラメカックスは大型鋳物部品の切削加工事業、装置組み立てなどのOEM(相手先ブランドによる生産)事業、FA機器やロボットシステムを設計、製作するシステムインテグレーション(SI)事業の3つを展開する。

SI事業ではシステムの構想設計から機械設計、電気設計、組み立て、据え付け、アフターサービスまで自社で一貫して担い、自動車や食品などの幅広い産業に向けた自動化システムを構築してきた。

同社の強みは高いエンジニアリング力にある。産業用ロボットを使った産業機械や工作機械に素材を供給するハンドリングシステムに加え、ロボットによる組み立て装置、各種センサーやビジョンなどを使った総合的な自動化システムの構築も得意とする。

最近の事例では、協働ロボットシステムを洋菓子メーカーのケーキ自動生産ラインに納入したという。ファナックの協働ロボットを使い、動いている物をリアルタイムにカメラで見て追従する「ビジュアルトラッキング」技術を駆使した自動化システムを構築した。

秋原俊介取締役営業部長は「ビジュアルトラッキングやダイレクトティーチング(教示)などファナックの技術をフル活用して、コンベヤー上を流れてくるアイスケーキにクリームをデコレーションすることに成功した。また、狭いスペースに協働ロボットを複数台並べても、ロボット同士がぶつからないシステム設計にも評価を頂いた」と胸を張る。

仕様書を一緒にイチから

ヤナギハラメカックスのSI事業の顧客は、自動化システムを初めて導入する企業が多いという。秋原取締役は「お客さまの現場では自動化システムの仕様が固まっていないことが多い。そのため、丁寧にカウンセリングをするなどして、一緒に一から仕様書を作り上げていく」と説明する。

また、自動化が進んでいない現場に自動化システムを普及させるため、ロボット周辺機器メーカーと共に新技術の開発や実機検証にも取り組む。昨年はロボットハンドメーカーのFingerVision(フィンガービジョン、東京都江東区、濃野友紀社長)と連携し、エリンギをピッキングする自動化システムの開発に注力した。

フィンガービジョンのロボットハンドのフィンガー(指先)にはカメラが内蔵されている。実際に対象物(ワーク)をつかんだ時のフィンガー表面のずれの量を認識し、力の大きさや力がかかっている箇所を検知できるため、野菜などの軟らかく不定形なワークでもつかみ方を柔軟に調整できる。

若手社員のうちからロボットに触れる

産学連携で開発に挑む

同社は、地域特有の課題の解決に向けた自動化システムの開発にも挑戦している。

本社を構える吉田町は、全国有数のカツオやマグロの水揚げ量を誇る焼津港にほど近い。一般的に、水揚げされたカツオやマグロは鮮度を維持するために凍ったまま運搬され、加工される。凍った魚を加工するにはのこぎりで対象物を切断する「バンドソーマシン」を使うため、作業時に手や指を切る危険が伴う。

秋原取締役は「現場で働く人のけがを減らしたいとの思いで、凍ったカツオやマグロを自動で切断するシステムの開発に取り組んでいる。わが社のエンジニアリング力を生かして、地元の企業として地域特有の課題解決に貢献したい」と力を込める。

今回のシステム開発には大学やバンドソーマシンメーカーと産学連携で取り組む。「凍ったカツオやマグロをつかむハンドの開発が課題だ。大学やロボットハンドメーカーなどと協力体制を築いて開発を進めたい」と秋原取締役は意気込む。

(ロボットダイジェスト編集部 平川一理)