[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.2]第3次産業革命のさなかにロボット開発へ【後編】/小平紀生

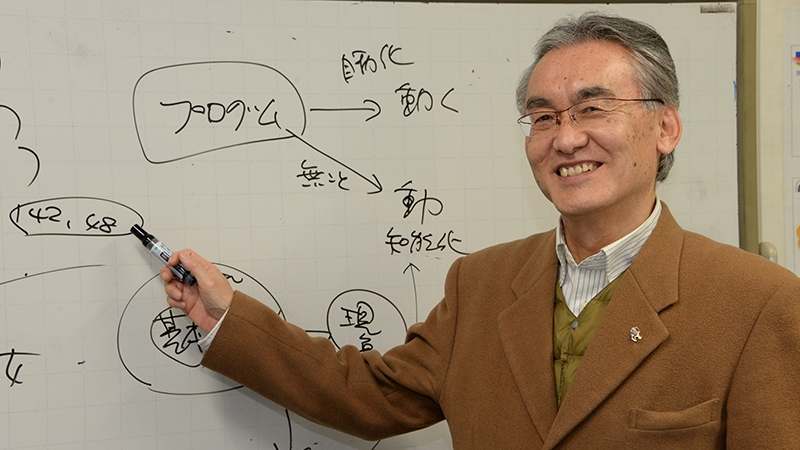

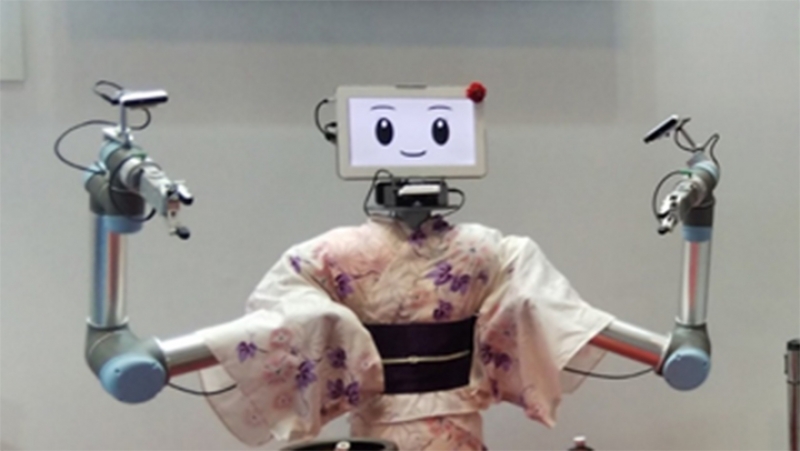

過去には日本ロボット学会の第16代会長(2013~14年)を務め、現在も日本ロボット工業会のシステムエンジニアリング部会長など、ロボット業界の要職を数多く務める三菱電機の小平紀生氏。黎明(れいめい)期から40年以上もロボット産業と共に歩んできた同氏に、自身の半生を振り返るとともに、ロボット産業について思うところをつづってもらった。毎月掲載、全12回の連載企画「随想:ロボット現役40年、いまだ修行中」の第2回。小平氏が入社した1975年には三菱電機はまだロボットを作っていなかったが、78年の末、待ちに待ったロボット開発の計画が立ち上がった。