ヒト型ロボットのARサービス開始/カワダロボティクス

カワダロボティクス(東京都台東区、川田忠裕社長)は11月20日、ヒト型協働ロボット「NEXTAGE(ネクステージ)」の拡張現実(AR)サービスの開始を発表した。スマートフォン(スマホ)やタブレット端末を使い、現実空間とネクステージの実物大3次元モデルを重ね合わせて表示する。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

カワダロボティクス(東京都台東区、川田忠裕社長)は11月20日、ヒト型協働ロボット「NEXTAGE(ネクステージ)」の拡張現実(AR)サービスの開始を発表した。スマートフォン(スマホ)やタブレット端末を使い、現実空間とネクステージの実物大3次元モデルを重ね合わせて表示する。

食品工場などに向けて人材派遣サービスを展開するウィルオブ・ファクトリー(東京都千代田区、土肥貞之社長)は11月17日、人型ロボット「Foodly(フードリー)」を開発するロボットベンチャー企業アールティ(東京都千代田区、中川友紀子社長)との連携を発表した。今後食品工場に、人材派遣とともにフードリーの導入も提案する。

ロボットのシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)のレステックス(千葉県松戸市、斉藤圭司社長)は、台湾テックマンロボットの販売店プレミアエンジニアリング(千葉県松戸市、松本大亮社長)、技術者の人材派遣サービスを展開する日研トータルソーシング(東京都大田区、清水浩二社長)と協業し、協働ロボットのショールーム「オートメーションプラザ『未来のひろば』」を開設する。「ロボット本体と周辺機器を一体化したパッケージシステムなども常設展示するので、自動化を考える多くの企業に来ていただきたい」と斉藤社長は話す。

台湾の達明機器人(テックマンロボット)は、台湾の日系大手自動車メーカーの検査工程に同社の協働ロボットが採用されたと発表した。天井に設置した4台のロボットが自動車を取り囲み、先端のビジョンセンサーで各装備の外観検査などをする。アームを差し込めば車内も確認できるため、ワイパー、クラクション、シート、シートベルト、ハンドル、メーターパネル、センターコンソール、フォグパネルなど社内外のさまざまな装備を確認できる。

加工補助具や工具などを幅広く扱う商社の三機(名古屋市熱田区、木島正人社長)は、昨年3月にRB企画課を新設し、協働ロボットやロボット周辺機器などの販売をスタートした。現在は3社の協働ロボットを取り扱い、コストを抑えた自動化の提案を強みとする。10月には、同社として初めてのプライベートショー(PS)を本社で開催。「うちの強みは低価格。中小企業が気軽に導入できる提案をしていきたい」と木島社長は強調する。

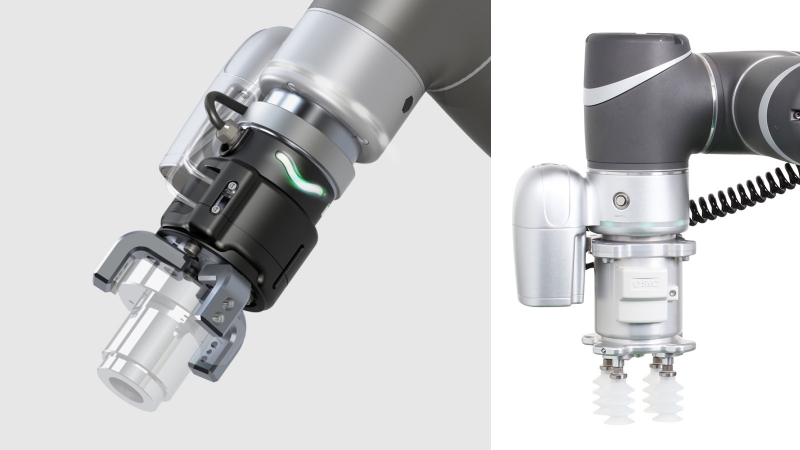

オムロンは11月9日、協働ロボット「TMシリーズ」向けの周辺機器群「プラグ・アンド・プレー」の新製品として、空気圧制御機器メーカーのSMCとCKDのグリッパーを追加したと発表した。

プラグ・アンド・プレーは、オムロンが販売するTMシリーズ用に開発された周辺機器群。グリッパーの他に、ねじ締めユニットやビジョンセンサーなどもある。既存のラインアップはドイツやカナダなど海外メーカーの製品で、国内メーカーの取り扱いは今回が初めてだ。

アルミ製構造材大手のSUSが、産業用ロボット向け製品を拡充している。前編で紹介したパラレルリンクロボットを取り付ける架台(アルミフレーム)に加え、今年8月には、ファナックの協働ロボット「CRXシリーズ」専用のアルミ製台車が完成した。安全柵なしで稼動できる協働ロボットは、状況に応じた頻繁な移動が求められる。SUSのアルミ製台車なら軽く、キャスター(車輪)付きで簡単に現場間を移動させられる。開発を担当した第1開発グループソリューションチームの伴野慎哉チームマネージャーに話を聞いた。

オリックス・レンテック(東京都品川区、細川展久社長)は10月30日、ファナックの新型協働ロボット「CRXシリーズ」の法人向けレンタルサービスを開始すると発表した。CRXシリーズは安全柵なしで使える協働ロボットだ。タブレット端末で直感的に動作設定ができるため、ロボット操作の経験がなくても簡単に扱うことができる。

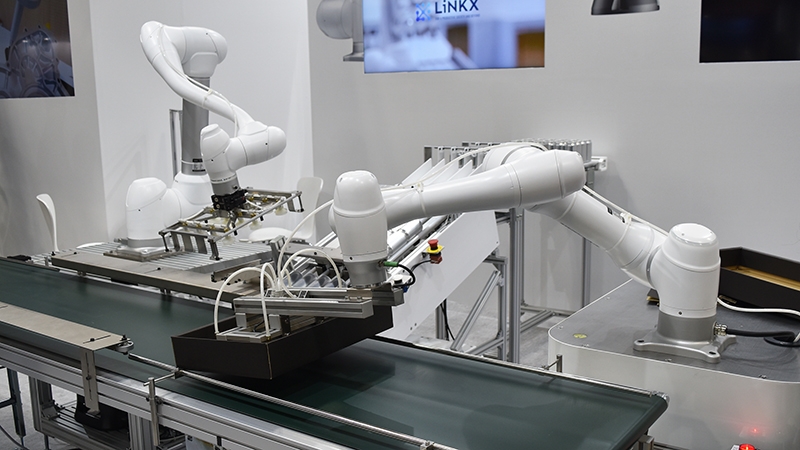

新型コロナウイルス感染症の影響で対面型の展示会が延期や中止となる中、10月21日~23日の3日間、名古屋市内でロボット関連や自動車関連など複数の専門展が同時開催された。コロナと共存する「ウィズコロナ」の時代には、人との接触を減らすためにロボットが重要になるが、会場ではどのような自動化提案が見られたのか? 後編でもユニークなロボットシステムを数多く紹介する。

新型コロナウイルス感染症の影響で、オンライン版ではない対面型の展示会が延期や中止となる中、名古屋市内でロボット関連の専門展など複数の展示会が同時開催された。コロナと共存する「ウィズコロナ」の時代には、人との接触を減らすためにロボットが重要になるが、会場ではどのような自動化提案が見られたのか? 前編、後編の2回にわたりリポートする。