協働ロボを使ったシステムで検温を自動化/川崎重工業

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、ロボットを使用する場面がますます増えている。川崎重工業は、6月2日に営業を再開した神戸市中央区の企業ミュージアム「カワサキワールド」に、自社の協働型の双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)2」を使った自動検温システムを設置した。来場者への検温を自動化し、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、ロボットを使用する場面がますます増えている。川崎重工業は、6月2日に営業を再開した神戸市中央区の企業ミュージアム「カワサキワールド」に、自社の協働型の双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)2」を使った自動検温システムを設置した。来場者への検温を自動化し、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ。

デンマークに本社を置く協働ロボットメーカー、ユニバーサルロボット(UR)の日本支社(東京都港区、山根剛代表)は4月から、ウェブ上のセミナー(ウェビナー)を積極的に開催している。協働ロボットの定義や特徴などを説く初心者向けから、導入を考えている顧客向け、すでに導入しているユーザー向けの活用法など、テーマ別に実施する。担当者は「先行きの不透明感が増す中で、協働ロボットへの関心が以前より高まっている」と手応えを話す。

飲食店やホテルなどに協働ロボットシステムを提供するベンチャー企業のQBIT Robotics(キュービット・ロボティクス、東京都千代田区、中野浩也社長)は2020年5月25日、「コロナ対策ソリューション」を提供すると発表した。新型コロナウイルス感染症を予防するための自動化技術やサービスを幅広く取りそろえ、医療機関などに提案する。

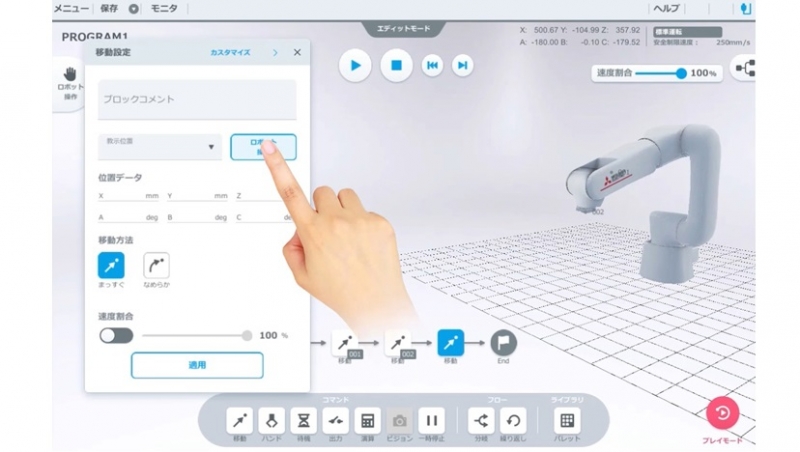

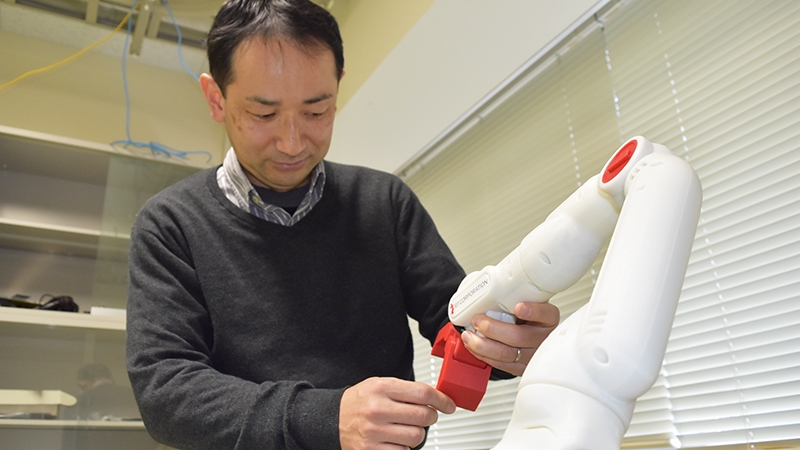

三菱電機は5月21日、同社で初めてとなる協働ロボット「MELFA ASSISTA(メルファ・アシスタ)」を発売した。6軸の多関節型ロボットで、最大可搬質量は5kg。自動車、電気電子部品、食品、医薬品、衛生用品業界向けに販売された。メルファ・アシスタは、ロボットアームに搭載した専用操作ボタンで、ロボットに動作を記憶させる教示作業が可能。入力操作に使うティーチングボックスが不要となる。また、稼働状況を表示するLEDライトをロボットアームに搭載することで、近くにいる作業者がロボットの状態を一目で把握できる。併せて、ロボットの立ち上げを容易にするプログラム作成ツール「RT VisualBox(ビジュアルボックス)」も発売した。ブロック図を活用した直感的な操作でロボットシステムのプログラムを作成できる。さらに、ロボットハンドやカメラなどの周辺機器との接続設定も容易にした。

スイスの大手産業用ロボットメーカーのABBは、ロボットのソフトウエアの機能強化に力を入れている。ここ数カ月で、ロボットの使いやすさを向上する新機能や新製品を相次いで市場投入した。また、新型コロナウイルス感染症が世界中で拡大する中、ABBは顧客支援の一環で、主要なソフトやサービスを2020年末まで無料で提供している。

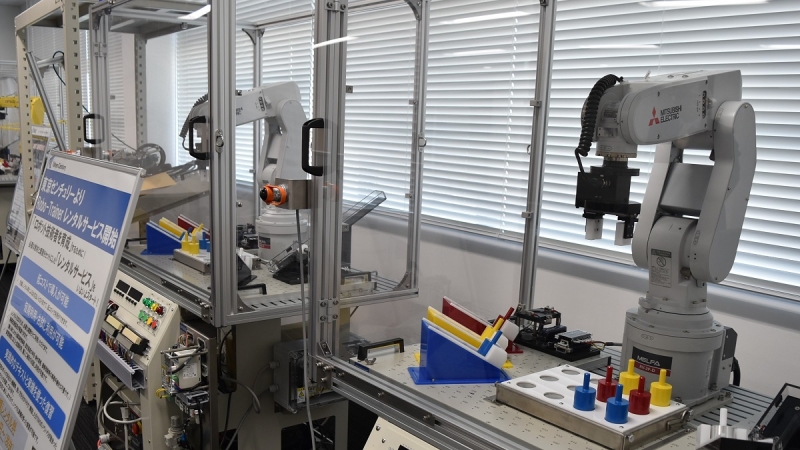

システムインテグレーター(SIer、エスアイアー)の事業に加え、教育機関向けにロボットなどの実習装置も製造、販売するバイナス(愛知県稲沢市、渡辺亙社長)。2018年に教育センターを開設し、既存のSIerやSIerになりたい企業を対象に、SIerに必要な技能をトータルで、そして実践的に教育するサービスを始めた。下間篤取締役営業部長は「実践に近い環境で教育サービスを提供できる施設は珍しい」と説明する。

デンマークに本社を置くロボットハンドメーカーのOnRobot(オンロボット)は4月8日、不定形物を柔らかく包んで把持する電動グリッパー「Soft Gripper(ソフトグリッパー)」を発売した。シリコン製のカップが開閉する構造で、可搬質量は最大2.2kg。対象物の硬さや大きさに合わせて、形状や柔らかさの異なる3種類のカップを選べる。食品に接触する器具として米国と欧州の規格に適合し、食品や化粧品、医薬品の搬送に向く。割れやすい卵や、つぶれやすい果物も把持できる。

今回は、駅構内の立ち食いそば屋で活躍するロボットシステムを紹介する。狭いキッチン内で協働ロボットがそばをゆで、人が盛り付ける。人のすぐ横で使える協働ロボットのならではの使い方だ。「オペレーションをあまり変えず、駅併設の飲食店として最も古い業態の駅そばを変革できた」とJR東日本スタートアップ(東京都新宿区)の柴田裕社長社長は語る。

3月下旬に第5世代移動通信規格(5G)の商用サービスが国内で始まった。従来よりも高速で通信できるだけでなく、多数同時接続や超低遅延などの特徴を持つ。特定の敷地や建物内でスポット的に「ローカル5G」と呼ばれる環境を構築することもでき、製造業での活用も期待される。ロボットや工場自動化(ファクトリーオートメーション=FA)機器のメーカーも、5Gの活用による差別化を模索する。製造業では5Gはどのように使えるのか、モノのインターネット(IoT)提案やデジタル技術の活用に力を入れるABBに話を聞いた。

最近は深刻な人手不足を背景に、産業用ロボットの活躍の場が急速に広がっている。だが、ロボットをさまざまな場面で使うには、単にプログラミングされた動作を正確にこなすことだけではなく、環境の変化に柔軟に対応できるような適応性も求められる。小林祐一准教授は、センシング技術や制御技術などを生かしてロボットの適応性を高める研究に注力する。前編では、あいまいな自然言語を協働ロボットに認識させる研究を取り上げる。