[SIerを訪ねてvol.11]作業者の立場から生まれる自動車向けロボットシステムを【前編】/アスカ

自動車部品事業、配電盤事業、そしてロボットシステム事業。アスカは、この3つの事業部からなる。自動車部品加工の経験を生かした、溶接や搬送ができるロボットシステムを提供する。豊富な人材でシステム設計から現地工事までを一貫して担えるのも強みだ。また、工場スペースを十分に確保して生産力の余裕を持たせることで、顧客からの引き合いに柔軟に対応できる。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

自動車部品事業、配電盤事業、そしてロボットシステム事業。アスカは、この3つの事業部からなる。自動車部品加工の経験を生かした、溶接や搬送ができるロボットシステムを提供する。豊富な人材でシステム設計から現地工事までを一貫して担えるのも強みだ。また、工場スペースを十分に確保して生産力の余裕を持たせることで、顧客からの引き合いに柔軟に対応できる。

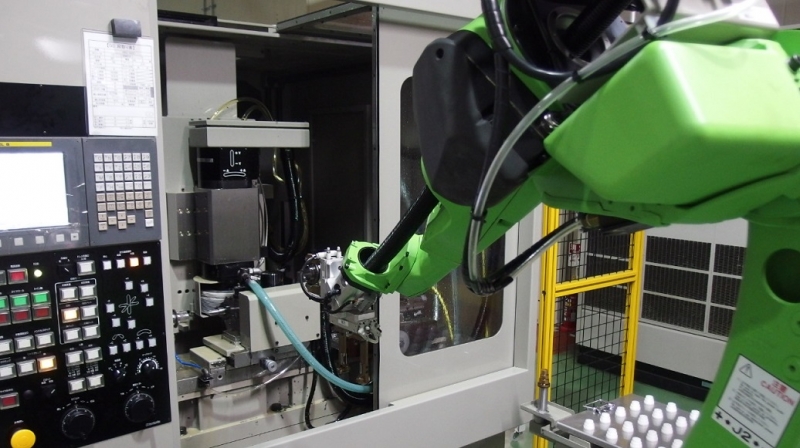

本日、10月23日からの4日間、名古屋市内のポートメッセなごやで工作機械の展示会「メカトロテックジャパン(MECT)2019」が開かれている。隔年開催で、西暦奇数年の工作機械展としては国内最大規模。今回展には過去最大の477社・団体が出展する。驚かされるのが会場内での産業用ロボットの多さだ。会場内の至る所で、工作機械や測定機器とロボットを組み合わせた提案が見られた。

日本のあらゆる産業でロボットを活用した自動化のニーズが高まっている。中でも最近は、人と一緒に作業できる協働ロボットが注目されている。協働ロボットは人と同じ空間で作業できるだけに、使いやすさや安全性の高さなどが大きな特徴に挙げられるが、実際の生産現場ではどう使えばいいのか。ここでは、2019年9月18日~20日の3日間にわたり名古屋市内で開催された展示会から、出展メーカーの協働ロボットの多彩な提案事例を紹介する。

ロボットシステムの設計や製作を担うシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)を紹介する連載企画「SIerを訪ねて」も、とうとう10回目を迎えた。今回は、名古屋市中区に本社を構えるトキワシステムテクノロジーズ(TST、今井嘉之社長)を取材した。独自の画像処理技術を駆使した3次元(D)ばら積みピッキングのシステムを得意とし、そのPRには主に展示会を利用する。2018年2月に設立したばかりの新会社だが、3Dばら積みピッキングのシステム構築の担い手として来場者から大きな注目を集めている。

歯車などを製造する岡本工機(広島県福山市、菊地正人社長)は、製造現場で積極的に産業用ロボットを使う。昨年新たに、安全柵なしで設置できる協働ロボットも導入した。「立ち上げ時には協働ロボットならではの苦労もあったが、設定などを工夫することでうまく使えている」と生産技術課の尾熊英成次長は話す。

岡本工機(広島県福山市、菊地正人社長)は、歯車や受注生産の工作機械を製造するメーカーだ。広島県内に3つの工場を構え、本社工場や尾道工場ではそれぞれ10台ほどの産業用ロボットが稼働し、府中工場にも協働ロボットシステムなどを導入した。「ロボットがあると生産量も品質も安定する。システム構築や動作変更を自分たちでこなせることが重要」と菊地社長は話す。

光学機器と協働ロボットの世界的メーカー2社が連携する。光学機器メーカーのキヤノンと協働ロボットメーカー、ユニバーサルロボット(UR)の日本支社(東京都港区、山根剛ゼネラルマネージャー<GM>)は8月27日、都内のキヤノン本社で共同会見を開き、UR製ロボット向けに特化したキヤノンの新製品を発表した。従来とは異なる発想で、ロボットシステムの構成やロボットに動作を教えるティーチング作業をより簡単にする。

産業用ロボット業界の世界4強メーカーの一つ、KUKA(クカ)。前編では同社の成り立ちや製品の特徴をKUKAジャパン(横浜市保土ヶ谷区)の星野泰宏社長に聞いた。星野社長は、「国内メーカーの知名度が高い日本では、ニッチな分野も含めて提案していきたい」という。また工場の高度な生産体制の構想「インダストリー4.0」の今と未来についても聞いた。

産業用ロボット業界では、スイスのABB、ドイツのKUKA(クカ)、日本のファナックと安川電機が世界4強メーカーとされる。しかし日本では、川崎重工業や三菱電機などを含めた国内メーカーの知名度が抜きんでており、海外メーカーの特徴や取り組みは意外に知られていない。4強の一角であるKUKAは日本市場をどう見ているのか。KUKAジャパン(横浜市保土ヶ谷区)の星野泰宏社長に聞いた。

産業用ロボットを導入した現場をリポートする連載「ロボットが活躍する現場」。今回は相模原市にあるユタカ精工(豊岡淳社長)を訪ねた。同社は2018年、協働ロボットの世界最大手、デンマーク・ユニバーサルロボットの「UR3」を導入し、金属加工機と組み合わせて使用する。産業用ロボットは量産加工の現場に向くと言われる。同社のように多品種少量生産を主体にする中小企業では、導入費用に効果が見合わないことも多く、ハードルが高い。しかし、同社は導入や運用のコストを抑制し、そのハードルを乗り越えた。そのカギは、知恵と工夫と仲間だった。