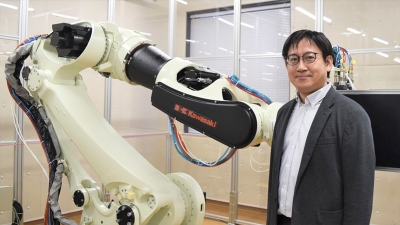

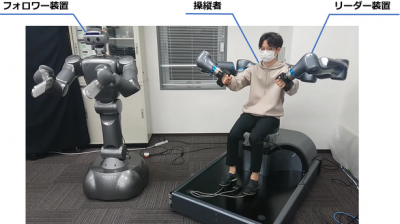

[気鋭のロボット研究者vol.22]ロボットで高精度な穴加工【後編】/岐阜大学 伊藤和晃准教授

力制御の技術を応用したバリ取りロボットシステムの研究に取り組む岐阜大学の伊藤和晃准教授。バリ取りの次に目指すのは、熟練作業者の穴開け作業の自動化だ。アルミニウムの外板に高精度なリベット穴を加工するロボットシステムの実用化に向け、現在はロボットアームの先端に取り付ける「エンドエフェクター」の開発に力を注ぐ。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

力制御の技術を応用したバリ取りロボットシステムの研究に取り組む岐阜大学の伊藤和晃准教授。バリ取りの次に目指すのは、熟練作業者の穴開け作業の自動化だ。アルミニウムの外板に高精度なリベット穴を加工するロボットシステムの実用化に向け、現在はロボットアームの先端に取り付ける「エンドエフェクター」の開発に力を注ぐ。

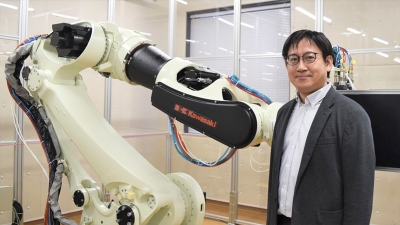

東京ロボティクス(東京都新宿区、坂本義弘社長)は1月18日、NTTコミュニケーションズ(NTTコム)との共同開発の成果として、ネットワークを介して人型ロボットの力制御(バイラテラル制御)をするデモ動画を公開した。トルクセンサーと手先力覚センサーを備えたリーダー装置と、腕部と腰部にトルクセンサーを搭載した人型ロボットを用いてバイラテラル制御を実現した。同社は2019年にNTTコムのオープン・イノベーション・プログラムに採択されて以来、NTTコムと共同で遠隔操作ロボットの開発を進めてきた。

久保井塗装(埼玉県狭山市、窪井要社長)は、樹脂部品などを塗装する「工業塗装」の中小企業だ。スプレーガンから塗料を噴射する塗装を専門にする。塗装作業の自動化を目指し、2015年に産業用ロボットを導入した。一般的に、塗装の自動化では不良品の発生率を下げるため、恒温・恒湿の環境を整える。しかし、エネルギーやコストがかかるため中小企業では難しい。同社は自社開発のモノのインターネット(IoT)システムなども駆使しながら、その壁を驚きの着眼点で乗り越えた。

岐阜大学の伊藤和晃准教授は、ロボットや位置決め装置などの動きを制御する「モーションコントロール」の研究に取り組む。「熟練作業者の匠の技をロボットで再現したい」と意気込む。その一環で、これまで人手作業に依存していたバリ取りの自動化を目指し、力制御の技術を生かしたバリ取りロボットシステムを開発した。

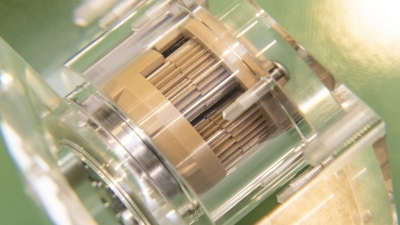

スターライト工業(大阪市旭区、西郷隆晄社長)は今年10月、歯車や機構部品に樹脂を採用した遊星歯車減速機「S-Bear(エスベア)DD」を、研究開発のパートナー向けに試験的に発売した。金属製の既存製品に比べ、軽量でさびず、潤滑油やシール(密封部品)が不要なのが特徴。今後、試験販売を通じてパートナーとともに完成度を高め、一般販売を目指す。最終的には産業用ロボットの要素部品として採用を狙う。市販の減速機と同サイズに設計したため、パートナーは単純に置き換えるだけで性能評価に取り組める。

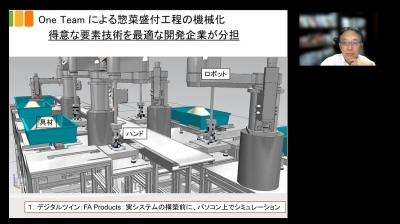

日本惣菜協会が、ロボットシステムの普及推進に乗り出した。総菜業界では自動化の意欲は高いが、まだまだロボットの導入が進んでいない。このミスマッチを解消するため、さまざまな企業を巻き込んで、中小企業でも導入しやすいロボットシステムの開発を目指す。「業界標準を作れば、世界一のソリューションを、どこよりも安く導入できるようになる」と同協会の荻野武AI・ロボット推進イノベーション担当フェローは話す。

日本惣菜協会が、ロボットシステムの普及推進に乗り出した。総菜業界では自動化の意欲は高いが、まだまだロボット導入が進んでいない。このミスマッチを解消するため、協会主導のもと多数の企業が集まり、中小企業でも導入しやすい総菜工場向けの人工知能(AI)・量子コンピューター・ロボットシステムを共同開発する。「成功の鍵は、One for all, all for one(ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン)の精神で、競合企業同士が協調領域ではしっかりと協力しあうこと」と同協会の荻野武AI・ロボット推進イノベーション担当フェローは語る。

植物工場向けの授粉・収穫ロボットを開発するHarvestX(ハーベストX、東京都文京区、市川友貴社長)は11月16日、従来の実証試験機より可動性と効率性を高めた新型の自動栽培ロボット「XV2」を開発したと発表した。

田崎良佑准教授は、ガントリーローダーの制振にも取り組む。もともと、学部生時代には建築物の制振技術やそのシミュレーションに熱中。その後、修士課程から実際に物体を動かして研究する楽しさと大切さに気付き、本格的にロボットや自動化装置の研究を始めた。そんな田崎准教授の経験が生きるのが、この研究だ。

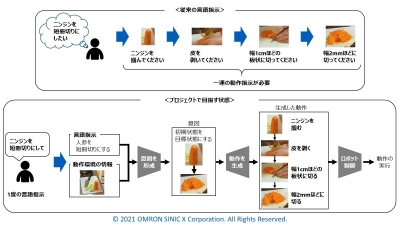

人工知能(AI)などの先端技術を研究するオムロングループのオムロンサイニックエックス(東京都文京区、諏訪正樹社長)は11月11日、京都大学、東京工業大学、奈良先端科学技術大学院大学と、ロボット制御に関する共同研究プロジェクトを開始すると発表した。人の言葉(自然言語)による指示で、ロボットが多様な作業をできるようにする。