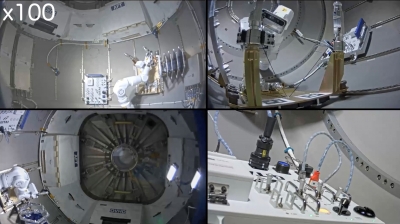

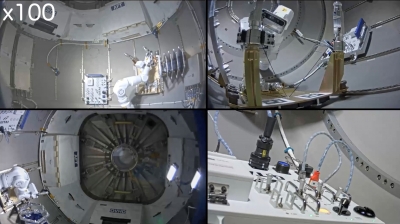

国際宇宙ステーションでの技術実証に成功/GITAI Japan

宇宙用の汎用作業ロボットを開発するベンチャー企業のGITAI Japan(ギタイジャパン、東京都大田区、中ノ瀬翔社長)は10月28日、国際宇宙ステーションでの作業遂行の技術実証に成功したと発表した。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

宇宙用の汎用作業ロボットを開発するベンチャー企業のGITAI Japan(ギタイジャパン、東京都大田区、中ノ瀬翔社長)は10月28日、国際宇宙ステーションでの作業遂行の技術実証に成功したと発表した。

キユーピーと調理ロボット事業などを展開するベンチャー企業のTechMagic(テックマジック、東京都江東区、白木裕士社長)は10月26日、「惣菜盛り付けロボット」を共同開発すると発表した。

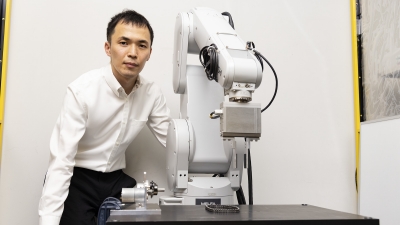

田崎良佑准教授は自身の研究室を立ち上げる時に「知技能ロボティクス研究室」と名付けた。知能と技能を兼ね備えたロボットシステムの開発を目指す。「人は知恵を身に付けながら、感覚や技を得て成長する。機械もそのように発達や成長できればロボット分野は大きく発展する」と未来を描く。

エイターリンク(東京都千代田区、田辺勇二・岩佐凌社長)は10月15日、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の2021年度「研究開発型スタートアップ支援事業/シード期の研究開発型スタートアップに対する事業化支援」に採択されたと発表した。

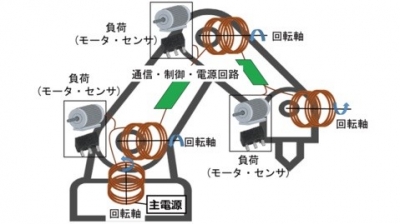

千葉大学は10月5日、同大学大学院工学研究院の関屋大雄教授が、国際電気通信基礎技術研究所波動工学研究所、埼玉大学の大平昌敬准教授とともに、ロボット向け無線電力伝送システムの開発に成功したと発表した。

和歌山大学の土橋宏規講師は、ロボットの周囲を感知する外界用のセンサーを搭載しないロボットハンドの機構や把持のプロセスを研究する。外界センサーを使わないという縛りは、ハンドの製造コストを抑えるだけでなく、把持計画に工夫をこらすことにつながる。後編では、実際に考案した把持計画の例を紹介する。

産業用ロボットの普及を妨げる要因として、導入や開発にかかる大きなコストが挙がる。和歌山大学の土橋宏規講師は、カメラや触覚センサーを必要としないロボットハンドの機構や把持(はじ)のプロセスを研究する。センサーを使わずにどこまでできるかを追求し、ロボットシステムの可能性を広げる。

豊橋技術科学大学の佐藤海二教授は「誰でも簡単に使い続けられるロボットの開発」をテーマに、ロボットの研究に取り組む。それに当たり、ロボットを複数台自作し、その制御には「NCTF制御」を応用する。NCTF制御とは佐藤教授が20年以上前に考案した独自の制御方法で、専門知識がなくても高性能な制御系を設計できるのが特徴だ。

研究所内の作業を自動化する「ラボラトリーオートメーション(LA)」に焦点を当てた特別企画も最終回を迎えた。今回は、vol.2の対談で登場した大手工業用薬剤メーカーの第一工業製薬の四日市工場霞地区(三重県四日市市)を訪問し、直近の取り組みを取材した。同社は今年の夏をめどに、霞工場の研究所にデンソーウェーブ(愛知県阿久比町、相良隆義社長)の協働ロボット「COBOTTA(コボッタ)」を導入する。導入先の工程やコボッタの選定理由、今後の構想とは――? 第一工業製薬のLA化の挑戦に迫った。

大手工業用薬剤メーカーの第一工業製薬は今年夏、ロボットを使った「ラボラトリーオートメーション(LA、実験など研究室の作業の自動化)」の第一歩を踏み出す。三重県四日市市の四日市工場霞地区の研究所に、デンソーウェーブ(愛知県阿久比町、相良隆義社長)の協働ロボット「COBOTTA(コボッタ)」を導入する。そこで、LA特別企画のvol.2では、第一工業製薬の橋本賀之執行役員研究本部長と、デンソーウェーブの澤田洋祐ソリューションビジネス推進部長にウェブインタビューをした。ロボットユーザーとメーカーのそれぞれのキーマンに、LAの現状や難しさ、今後の構想などを語り合ってもらった。