1人で5台のロボットを遠隔操作/リモートロボティクス

ロボットの遠隔操作プラットフォームサービスを手掛けるリモートロボティクス(E8)は、ブース内からロボットを遠隔操作するデモを披露した。会場の豊電子工業(E5)のブース内のロボット3台と、会場外の2カ所で稼働するロボット2台を、1人の作業者が遠隔操作する。担当者は「外観検査システムで人工知能(AI)が判定し切れない場合などに、作業者に通知を送る。対応の優先度なども表示するよう設定できる」と説明する。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

REAL TIME REPORTING

ロボットの遠隔操作プラットフォームサービスを手掛けるリモートロボティクス(E8)は、ブース内からロボットを遠隔操作するデモを披露した。会場の豊電子工業(E5)のブース内のロボット3台と、会場外の2カ所で稼働するロボット2台を、1人の作業者が遠隔操作する。担当者は「外観検査システムで人工知能(AI)が判定し切れない場合などに、作業者に通知を送る。対応の優先度なども表示するよう設定できる」と説明する。

工作機械に取り付けて使う切削工具を準備するツールプリセッターなどを製造する共立精機(D14)は、全自動計測システム「HP-6040V-FA」を披露した。ツールホルダーの締め付けナットの締緩装置や突き出し調整ユニット、搬送用ロボットなどを組み合わせた。人工知能(AI)を活用して刃先の付着物を検知する「AIソフト」も搭載。金属加工関係の来場者は同システムを見つめながら、自社工場への適用について検討していた。

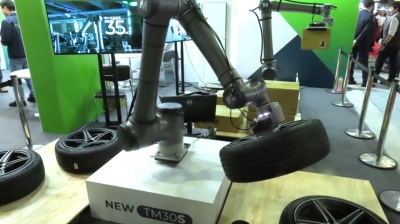

台湾のTECHMAN ROBOT(テックマンロボット、D38)は、35kg可搬の協働ロボット「TM30S」を国内初披露した。「来月正式発売する予定」と台湾から来日した日本営業担当者は話す。その他、オプションの人工知能(AI)機能を利用した外観検査も提案。ロボットの動作を止めずに検査する「フライングトリガー機能」が注目を集めた。

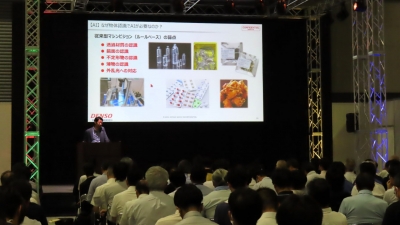

会期2日目に展示ホールCのメインステージで、愛知県(C68)はWorld Robot Summit(ワールドロボットサミット)2025の開催を記念して「ロボットとAIによるモノづくりの未来」と題したシンポジウムを開催した。デンソーウェーブ(C01)のFAプロダクト事業部製品企画室室長である榎本聡文氏の基調講演では、人工知能(AI)を利用してロボットを操作する活用方法を紹介した。会場は満員で、大勢の聴講者が耳を傾けた。

SSI(C28)は、台湾テックマンロボット製協働ロボットを使い、部品の自動検査デモシステムを構築した。部品が適切に組み立てられているかと、表面きずの有無を検査できる。竹内千洋常務執行役員は「ロボットにカメラと人工知能(AI)が標準搭載されているためシステムを簡単に構築できる。自動車業界の来場者などに提案したい」と語る。またブースでは協働ロボットのティーチング体験も実施する。

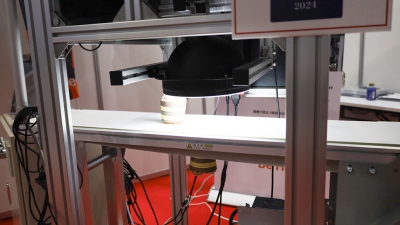

フツパー(C40)は外観検査システム「メキキバイト」などを展示している。検品に特化した人工知能(AI)を搭載するのが大きな特徴。会場では、カップケーキのサンプルを無人で検査し、その結果をモニターに表示するデモが見られる。「食品や金属部品、樹脂部品などさまざまな種類に対応する。カメラの数を増設すれば、サイズが大きな製品でも検査できる」と担当者は言う。

大阪大学発のスタートアップ企業のThinker(シンカー、E74)はロボットハンド向けの「近接覚センサーTK-01」などを展示する。赤外線センサーと人工知能(AI)が、対象物との距離や形状の情報を非接触で把握する。ブースでは近接覚センサーTK-01を搭載したロボットハンドを使い、ばら積みピッキングのデモも実施している(=動画)。

京セラ(D61)は、ばら積み光沢金属部品の搬送などの自動化システムを展示している。ロボティクス事業部の秋山卓也事業開発チーム責任者は「光沢のある部品は認識が難しいが、3Dビジョンセンサーと人工知能(AI)を使うことで、部品の姿勢や向きを正確に認識できる」と話す。会場では光沢のある部品の向きをそろえて次工程に搬送するデモを見られる。

他にも、ばら積みされた薄物部品を認識してピッキングする自動化システムや、モーターの向きを正しく認識してピッキングし、仕切り板のあるトレイに搬送する自動化システムも見られる。