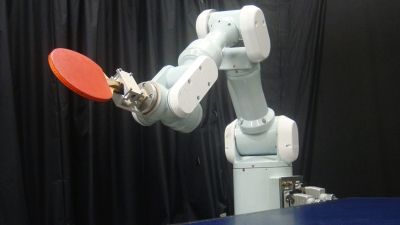

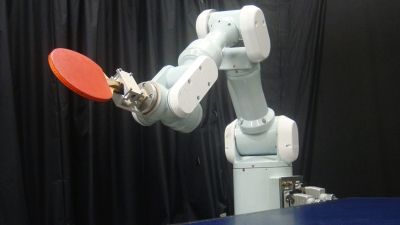

[気鋭のロボット研究者vol.23]ラリー続ける卓球ロボ【後編】/南山大学 中島明教授

南山大学の中島明教授は、人のような器用さや巧みさを備えたロボットの実用化を目指し、多指ハンドや卓球ロボットの研究に力を注ぐ。後編では卓球ロボットについて取り上げる。人と何回もラリーを続けられる卓球ロボットを開発するため、中島教授は画像センシング技術やロボットの制御技術の研究に努める。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

NEW ARTICLE

南山大学の中島明教授は、人のような器用さや巧みさを備えたロボットの実用化を目指し、多指ハンドや卓球ロボットの研究に力を注ぐ。後編では卓球ロボットについて取り上げる。人と何回もラリーを続けられる卓球ロボットを開発するため、中島教授は画像センシング技術やロボットの制御技術の研究に努める。

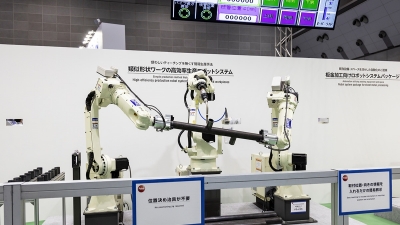

ロボットに動作を覚えさせるティーチング(教示作業)や、扱う物のデータを事前登録するマスター登録には手間がかかる。高度で複雑な作業や、変種変量の製品の扱いを自動化するならなおさらだ。こうした課題を解決する提案も、「2022国際ロボット展(iREX2022)」の会場内には多く見られた。

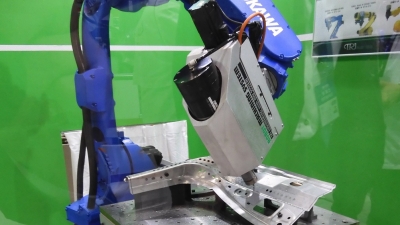

ロボットシステムはモーターや減速機、センサー、ソフトウエアなどさまざまな要素技術の組み合わせでできている。ロボットの性能向上や、ロボットシステムのアプリケーション(活用法)拡大の鍵を握るのは、要素技術の革新だ。vol.18では要素技術にスポットを当て、国際ロボット展の会場で見つけた最新提案を紹介する。

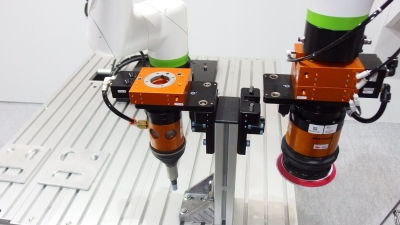

産業用ロボットは、アームの先端に取り付けるエンドエフェクター次第で幅広い作業に対応できる。「2022国際ロボット展(iREX2022)」の会場でも、搬送、穴開け、検査など、先端にさまざまなエンドエフェクターを取り付けたユニークなロボットのアプリケーション(使い方)が多数展示された。

産業用ロボットは、ロボットアームにオプション機器を取り付けたり、コントローラーに特殊な演算処理装置を外付けするなど、さまざまな方法で機能拡張が可能だ。オプションによる機能付加により、特殊な作業や複数工程の自動化が可能になる。vol.17では、「2022国際ロボット展(iREX2022)」の会場で見つけた、ロボットの機能を拡張する提案を取り上げる。

輸入商社の進和(東京都板橋区、倪昌浩社長)は「2022国際ロボット展(iREX2022)」に、中国の上海市に本社を置くJAKA(ジャカ)ロボティクスの協働ロボットを出展した。進和で営業部長を務める内田文武取締役は「導入の条件次第では、他社の半額以下のコストになる。『安い中国製は品質も悪い』とのイメージを変えたい」と意気込む。

セイコーエプソンとエプソングループで販売を担うエプソン販売(東京都新宿区、鈴村文徳社長)は3月24日、東京都千代田区のショールーム「EPSON SQUARE MARUNOUCHI(エプソンスクエア丸の内)」をリニューアルオープンした。今回新たに、同社の培ってきた要素技術を体験できる「イノベーションエリア」を設けた。小川恭範社長は「アクセスの良いこの施設で、顧客やパートナーがわが社の要素技術に触れ、協創を促す場所にしたい」と意気込む。

オムロンの卓球ロボット「フォルフェウス」のデモンストレーションは、多くの来場者が足を止める、国際ロボット展の一種の風物詩だ。「2022国際ロボット展(iREX2022)」でも最新の第7世代が披露された。同社が展示のコンセプトに掲げたのは「ロボットの概念を変える」。人の能力を超える自動化や、人と機械が高度に協調するシステムを披露した。その先に見据えるのは、ロボットへの置き換えでも、ロボットとの協働でもなく、ロボットとの融和だ。

システムインテグレーター(SIer、エスアイアー)のカサイエレック(愛知県大口町、葛西泉社長)は1月23日、沖縄県糸満市の沖縄事業所内に「OKINAWA Digi-Robo-Labo!(沖縄デジ・ロボ・ラボ)」を開所した。産業用ロボットの特別教育が受講できるだけではなく、協働ロボットなどの性能を実際に体感できる。同社は沖縄県に市場を作るため、今後は沖縄デジ・ロボ・ラボを通じてロボットやデジタル技術の認知を広げる考えだ。

今回展では国際ロボット展(iREX)の併催企画として「マテハン&ロボットゾーン」が設置された。日本物流システム機器協会主催の展示エリアで、同協会の会員企業11社が出展した。近年、自動化需要が伸びる中で、特に物流向け投資が活発化している。それを反映し、会場でも同ゾーンには来場者が絶えなかった。Vol.13では同ゾーンに出展した企業の中から3社の展示を紹介する。