食品向けロボットが注目集める!【その4】/FOOMA JAPAN2023

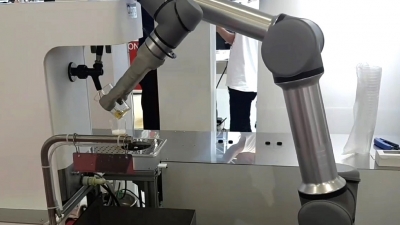

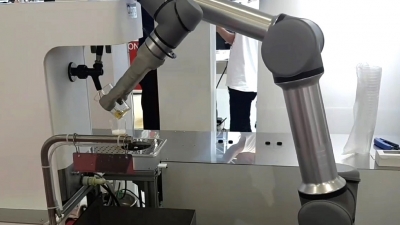

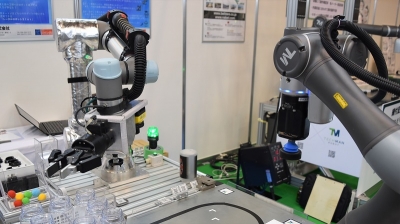

日本食品機械工業会は6月6日~9日の4日間、東京都江東区の東京ビッグサイトで世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN(フーマジャパン)2023」を開催した。出展社数は969社と過去最大規模での開催となった。同展では通常のブースのほか、次世代の食品ビジネスの創出を促進するため「スタートアップゾーン」も設置され、29社が出展した。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

NEW ARTICLE

日本食品機械工業会は6月6日~9日の4日間、東京都江東区の東京ビッグサイトで世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN(フーマジャパン)2023」を開催した。出展社数は969社と過去最大規模での開催となった。同展では通常のブースのほか、次世代の食品ビジネスの創出を促進するため「スタートアップゾーン」も設置され、29社が出展した。

ロボットシステムの構築を担うシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)を紹介する連載企画「SIerを訪ねて」。今回は自動車業界向けの自動機や専用装置の設計、製作などを得意とする日晃オートメ(岐阜県各務原市、沖原由洋社長)を取材した。協働ロボットシステムの提案に注力しており、昨年には協働ロボットを“使い倒す”ことをコンセプトに据えた「スマートセットアップロボット」を発表。協働ロボットの汎用性や拡張性の高さを生かしてさまざまな場所に適用することで、投資対効果の高いシステムをエンドユーザーと共に構築したい考えだ。

ロボットダイジェスト編集部が注目したロボット関連製品を取り上げる「注目製品PickUp!」。第57回は、機械要素部品メーカーの加茂精工(愛知県豊田市、今瀬玄太社長)が開発した差動減速機「PSR/PSLシリーズ」を紹介する。PSRシリーズは剛性、PSLシリーズは軽さをそれぞれ追求しており、無人搬送車(AGV)の駆動ユニットなどが主なターゲットだ。両シリーズに共通するのは薄さで、AGVやロボットなどの小型化に役立つ上、設計の自由度も高められる。

デンマークの協働ロボットメーカーのユニバーサルロボット(UR、日本支社=東京都港区、山根剛代表)は6月20日、ネクストスケープ(東京都港区、小杉智社長)の「RoboLens(ロボレンズ)」がUR公認の周辺機器「UR+(プラス)」の認証を取得したと発表した。ロボレンズは、現実空間と仮想空間の物を融合させて表示するミックスド・リアリティー(MR)技術を活用したシステム。ロボットの教示や配置検討などに活用でき、「MR技術を活用したソリューションがUR+の認証を取得するのは今回が初」とURの西部慎一アプリケーション・エンジニアリング・マネージャーは言う。

川崎重工業は6月7~9日の3日間、神戸市西区にある西神戸工場のロボット第1工場で物流ロボット内覧会を開催した。ロボット第1工場内のショールームで、デバンニングロボット「Vambo(バンボ)」をはじめとしたさまざまなロボットを紹介した。内覧会の前に、会社概要やロボット事業の説明、物流業界向けの自動化ソリューションのプレゼンテーションを実施した。「ロボットでの自動化が困難な分野がいまだに多く、90%以上の領域でロボットによる自動化がされていない。その領域で自動化を進められるよう、新たなソリューションを提案したい」とロボットディビジョン産機ロボット総括部の吉桑栄二総括部長は語る。

ロボット業界で活躍する女性にスポットを当てた連載「活躍するロボジョ」。第22回で紹介するのは、オムロンの西岡寿恵さん。岡山事業所を拠点に中国、四国地方を担当し、産業用ロボットを含むFA(ファクトリーオートメーション=工場自動化)製品を組み合わせてソリューションとして提案する。「オムロンのロボットは、お客さまの課題に沿って提案できる幅広いラインアップが強み。お客さまから『面白いね』『一緒に考えていきたい』との声をいただくこともあります」と話す。女性キャリアのロールモデルとなり、 「多様な人材が働きやすい現場を実現したい」と力を込める。

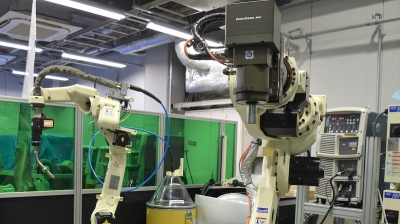

ダイヘンと輸入商社の愛知産業(東京都品川区、井上博貴社長)、米国3M(スリーエム)の日本法人スリーエムジャパン(東京都品川区、宮崎裕子社長)の3社は6月22日と23日の2日間、研磨作業の自動化をテーマとした展示会を愛知県長久手市のダイヘン中部テクニカルセンターで開催した。

荒木伸弥氏(あらき・しんや=安川電機執行役員ロボット事業部ロボット工場長)22日、病気のため死去、55歳。葬儀などは遺族の意向のもと執り行った。

日本食品機械工業会は6月6日~9日の4日間、東京都江東区の東京ビッグサイトで世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN(フーマジャパン)2023」を開催した。出展社数は969社で過去最大規模での開催となった。「その3」では食品の製造装置メーカーや包装機械メーカーが多く出展した東1~6ホールに焦点を当てる。同エリアでは、ロボットで食品を扱う展示が目立った。

「変化する社会環境に対応したものづくりを実現し広めたい」――。そう語るのは、今年3月に安川電機のロボット事業部長に就任した岡久学氏だ。「今後さまざまな作業の自動化を実現し広げていく。モートマンネクストはそのアプローチの一つの例となる」と話す。ロボット技術部長として双腕ロボットや7軸垂直多関節ロボットの開発に携わり、2019年に中国統括として現地に赴任。事業部長となった現在も、大きな売り上げを占める中国統括を兼任する。「コトからモノの開発を目指す会社の方針を、顧客目線に変換して開発や販売に取り組む」と力を込める。