人の知見を生かす! “リモート化”で外観検査の自動化に付加価値を/リモートロボティクス×イズミビジョンラボ

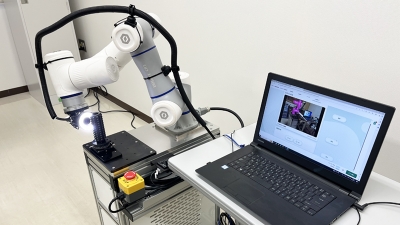

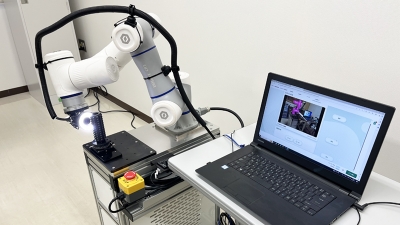

リモートロボティクス(東京都港区、田中宏和社長)は、ロボットを遠隔操作するプラットフォーム(基盤)サービスの開発を手掛ける。完全な自動化ではなく、必要に応じて人が遠隔からロボットを操作する仕組みを構築することで、人とロボットの新しい働き方を実現する狙いだ。リモート化のソリューションが力を発揮する分野の一つに、部品の外観検査がある。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

リモートロボティクス(東京都港区、田中宏和社長)は、ロボットを遠隔操作するプラットフォーム(基盤)サービスの開発を手掛ける。完全な自動化ではなく、必要に応じて人が遠隔からロボットを操作する仕組みを構築することで、人とロボットの新しい働き方を実現する狙いだ。リモート化のソリューションが力を発揮する分野の一つに、部品の外観検査がある。

大手工作機械メーカーのオークマは11月14日~17日の4日間、創業125周年を記念した内覧会「オークママシンフェア(OMF)2023」を愛知県大口町の本社で開催した。計25台の工作機械や多彩な自動化ソリューションが展示されたが、中でも注目を集めたのは移動式の協働ロボットシステムの新製品「OMR20」だった。

2023国際ロボット展(iREX2023)に出展するのは、ロボットメーカーだけではない。工作機械メーカーや測定機器メーカー、機械商社などもブースを構える。自社製品のオプションとして注力する自動化のパッケージ製品などを中心に展示する。産業用ロボットや制御機器、制御ソフトウエアなどを一体で提供する。そのため、産業用ロボットの扱いに不慣れな初心者でも使いやすいように構築されたシステムが多く、ロボットを初めて導入する「第一歩」に向く。

2023国際ロボット展(iREX2023)の見どころは何と言っても、ロボットメーカー各社の最新の自動化提案だろう。ロボット業界のトレンドの一つに「ソリューション提案」があり、最近はロボットの単体売りから周辺機器やデジタル技術などと組み合わせたソリューションへと提案の軸足を移すメーカーも増えている。今回展でも主要各社による最新のソリューションを間近で体感できるはずだ。

ヤマハ発動機と自動運転ソフトウエアの開発を手掛けるティアフォー(名古屋市中村区、加藤真平社長)の共同出資会社eve autonomy(イヴオートノミー、静岡県袋井市、星野亮介社長)は11月14日、物流業界の課題解決を推進するために野村不動産が立ち上げた企業間共創プログラム「Techrum(テクラム)」にパートナー企業として参画すると発表した。

「ロボットのリモート操作はまだ根付いていないが、人手不足を解消できる手段の一つだと気付いてもらえれば、今後は必ず需要が出てくる」と豊電子工業(愛知県刈谷市、盛田高史社長)の成瀬雅輝常務執行役員は力強く語る。豊電子工業は、ロボットの遠隔操作サービスを普及させるため、今年6月にリモートロボティクス(東京都港区、田中宏和社長)とのパートナー契約「Remolink Partners(リモリンクパートナーズ)」を結んだ。

三菱電機は2023国際ロボット展(iREX2023)で新製品を多数披露するが、単品としての製品紹介、提案以上に、ソリューション提案に力を入れる。

安川電機は「i3-Mechatronics(アイキューブ・メカトロニクス)によるスマートなものづくり」との展示テーマを掲げる。実はテーマそのものは前回展と同じだ。異なるのは中身。コンセプトの見せ方を重視した前回展に対し、来場者がメリットを見いだせる具体的なソリューションを披露する。岡久学ロボット事業部長は「お客さまが抱える課題や悩みといった『コト』に対し、ロボットという『モノ』を提案する。今ロボットに何ができるかを見てもらいたい」と力を込める。

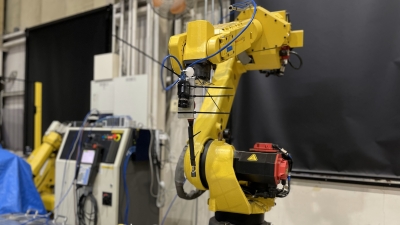

ファナックは「2023国際ロボット展(iREX2023)」の会場で、初めてロボットに触れる人でも簡単に扱える「使いやすさ」、現場での活用が連想される「幅広いアプリケーション」をアピールする。

THKは11月15日、寺町崇史取締役専務執行役員が社長兼最高執行責任者(COO)に就任すると発表した。同日開催の取締役会で決議し、2024年1月1日に就任予定。現任の産業機器統括本部長は引き続き兼務する。